こんにちは、モチです!

今回は近年人気上昇中の職業『システムエンジニア(SE)』について解説します。

IT業界未経験ですが、興味があるので情報提供お願いします!

早速ですが、皆さんはシステムエンジニア(SE)という仕事を聞いて『難しそう』、『選ばれた人がやれる仕事』というイメージを持ってはいないでしょうか?

実はそれは偏見で、事実は異なっています。

今回の記事にご協力頂いたやまさんの情報を入手したことで、現在のIT業界は人材不足が大きな問題となっており、『SEは未経験でも働ける』という事実が発覚しました!

どうも、SE経験者のやまです。

やまさん、今日は色々な質問をさせて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。

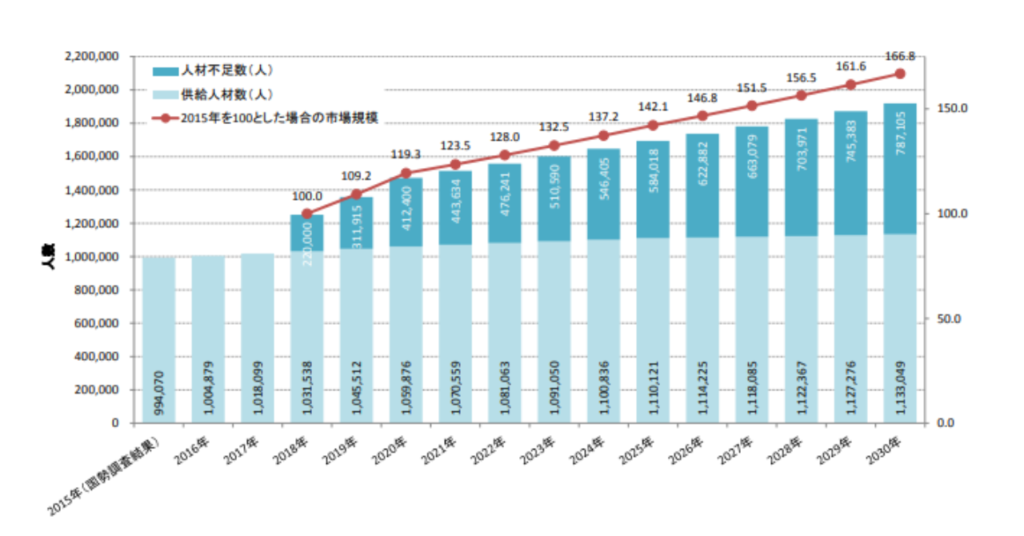

口コミや噂だけではその現実が実感しにくいかと思いますので、2019年経済産業省のIT人材の調査結果と予想データも確認してみましょう。

この予想データを見る限り、相当な人材が不足することがわかりますね。

未経験でも働けるといっても、パソコンを触ったことがないレベルでは少々厳しいかもしれませんが、そんな方でも人材不足である今のIT業界であれば、十分ワンチャンあると筆者は考えております。

当記事では、やまさんのインタビュー内容をもとに、未経験でもSEとして働けることを詳しく伝ていきます。IT業界に興味があるけど、『何が必要なのか』知りたい方は是非最後までお付き合い下さい。

当記事はシステムエンジニアという職業を、4つのテーマに分けて説明していきます。

興味があるところにクリックすると、飛ばし読みができます!

今回の記事を読んで、さらにSEに挑戦したくなった方は、IT業界やエンジニアの情報をわかりやすく解説している情報サイト『ユニゾンキャリア』をチェックしてみましょう!!

IT業界未経験の方でもわかるように丁寧に解説しているので、これから就職・転職する方にもおすすめですよ♪

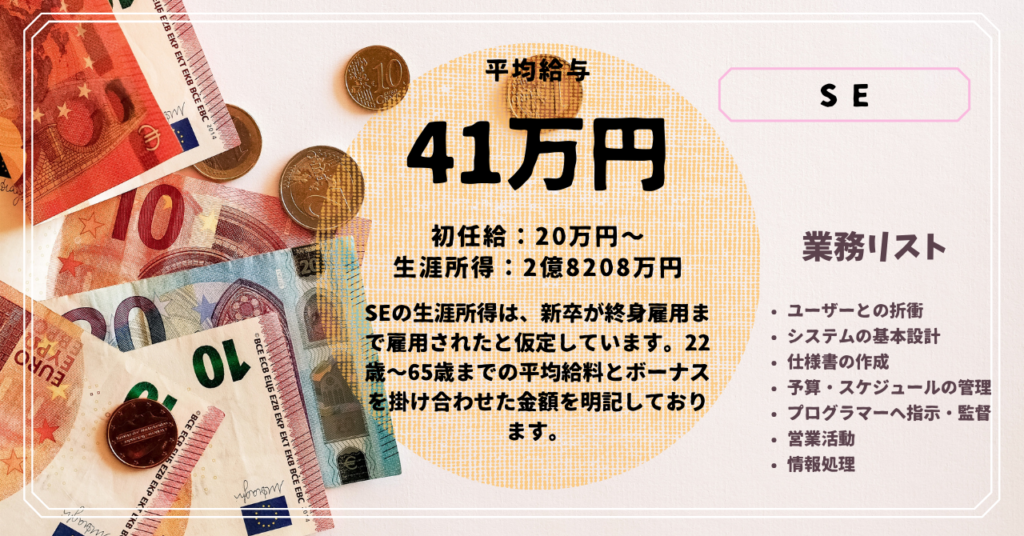

SEの給与事情

まずは、職業として最重要項目といえる給与についての詳細を、厚生労働省やネットの口コミの統計をもとに全国のSEの平均給料を算出してみました。

給料は働く地域や担当業務によって差が出るので、何とも言えないのが本音です。

IT業務ってリモートワークのイメージですが、給与差が生じるのですか?

SEの給料差問題

SEの給料は、勤める企業によって大きく異なるといわれています。その理由は大きく3つが考えられます。

- 残業時間

- 能力給

- 地域

ネット情報の統計をとると、男女別の平均年収で90万円近く女性の方が低いこともありますが、これは女性の方が残業時間が少ない、子育て中で時短勤務を選択していることなどが要因となっています。

能力給は担当する業務内容によって報酬が変わってきます。難易度が高く需要がある業務ほど、報酬も多くなるとイメージして下さい。

また、所属する地域によって基本給与設定が異なり、同じ業務をしていても給与差が多少あります。都会に行けば行くほど給与設定は高い傾向にあるようです。

近年の傾向としては、都内は23万円前後からのスタートが多いですね。

未経験でもそれくらい頂ける職業はとても魅力的ですね♪

これからIT業界に転職を考えている方は、情報収集から初めて行くことをおすすめします。職場がブラックでないか、人材育成に力を入れているかなど、詳しい情報は専門的なエージェントから情報を入手することを筆者は強くおすすめします。

未経験であれば、IT学習とIT就職をサポートしてくれるエージェントを選びましょう。

大手キャリアエージェントは多くの求人情報を得られることが魅力的ですが、ぶっちゃけ情報量よりも専門的な価値ある情報のほうが欲しくありませんか?

ウズキャリITのような、ITエンジニアを目指す求職者に特化した、就業サポートをするエージェントでは、非公開求人情報や学習サポートが受けられるので、あなたが本当に欲しい情報や知識を得ることができます。

ちなみに、ウズキャリITの特徴をまとめると、以下メリットがあります。

ウズキャリは20代の方に人気があるエージェントですが、それ以外にも様々なIT関連の特化エージェントがありますので、興味がある方は別記事の【求職者必見!】6つの業界と特化専門型のキャリアエージェントを紹介をご参考下さい。

SEになるには?

さあ、ここからが読者の皆様が気になる本題、『未経験でもSEになれるか』という内容です。

現職でバリバリ働くやまさんの情報は、本や口コミ程度で得られる情報よりも数倍価値があるものと筆者は考えております。IT業界未経験の方は、流し読みをせずにしっかりと確認していきましょう!

あなたがSEとして働いていけるか、ここで確認しておきしょう!

当パートでは、業界未経験でSEとして働くためには何が必要なのかを、2つのポイントに分けて解説してまります。

- スキルや資格

- SEの適正

上記2つを読み終えた頃には、あなたは既にSEとしての1歩を踏み出している可能性があるくらいの内容となっているので、偏見はひとまず置いておき2~3分集中して読んでみましょう。

スキルや資格

IT業界と聞いて多くの方がイメージしてしまうのは、『敷居の高さ』だと筆者は考えます。SEと聞くと特別やなスキルや資格が必要ではないかと想像してしまいますが、実際はどうなのかをインタビューをもとに明らかにしていきます。

やまさんに質問なのですが、やまさんが就職活動するときは何かスキルがあったのですか?

学生時代のプログラミングスキルやWeb知識の下地はありましたね。

あっ、やっぱりベースが必要なんですね…

もちろんスキルや知識があることにこしたことはありませんが、それらがなくてもSEになっている人は多いですよ。

やまさんは現在、営業部門をメインとしているようですが、SEの教育担当や人事にも関わっている方です。やまさんいわく、会社の方針にもよってきますが、近年のIT企業は『まったくの未経験でも雇っている』傾向が強いと語っています。

ちなみに、パソコンを全く触ったことがなくてもいけるのでしょうか?

そこまでは厳しいかもしれませんが、SEになるために下地をしっかり学んでいる意識が高い人は、未経験でもガンガン雇っていますよ。

やまさんの企業では、基本人材会社からの紹介で雇用するケースが多いようですが、応募者は以下のような様々な職業の方がいらっしゃいます。

- 飲食業

- 自衛官

- 介護職

- 教員

- フリーター など

これを見ると、前職関係なしって感じしますね。

もちろん、スキルレベルや会社に求められるものによって、任せられる業務ルートが異なりますが、業務スキルがなくてもSEになることは可能なようです。

当社では入社後に実践向けのプログラミング研修もあるので、未経験でも問題はないですね。

なるほど~

しっかりとした研修があるからこそ、未経験者も雇えるということなのですね。

研修があるのは、とても安心しますね。

ネットなどの職業情報を調べると、SEには『コミュニケーション能力』や『マネージメント能力』なども必要と出てきますが、それらはSEとしてある程度の経験を積んでからでもどうにでもなるもののようです。

未経験者で特に大事なのは、まずSEの基盤(スキルと知識)を固め、そこから自分にあった業務ルートを展開していくのが王道となっているようです。

就職する際にとっておくと有利な資格とかはありますか?

SEは資格がなくてもできる仕事ではありますが、持っていて高評価につながるものはあります。

それは、『基本情報技術』という資格です。

情報処理技術者試験

情報処理技術者試験は、ITの知識・技能に関する共通の評価指標の試験と認識されています。簡潔に表現すると、ITエンジニアに必要とされる多角的なスキルを測る試験と考えて下さい。

また、情報処理技術者試験はIT業界をはじめ、ITを利活用する組織や教育機関等でも、幅広く認知・活用されています。そのため、多くのIT系企業において、試験合格者には資格手当・一時金などといった報奨金制度を設けており、高く評価されています。

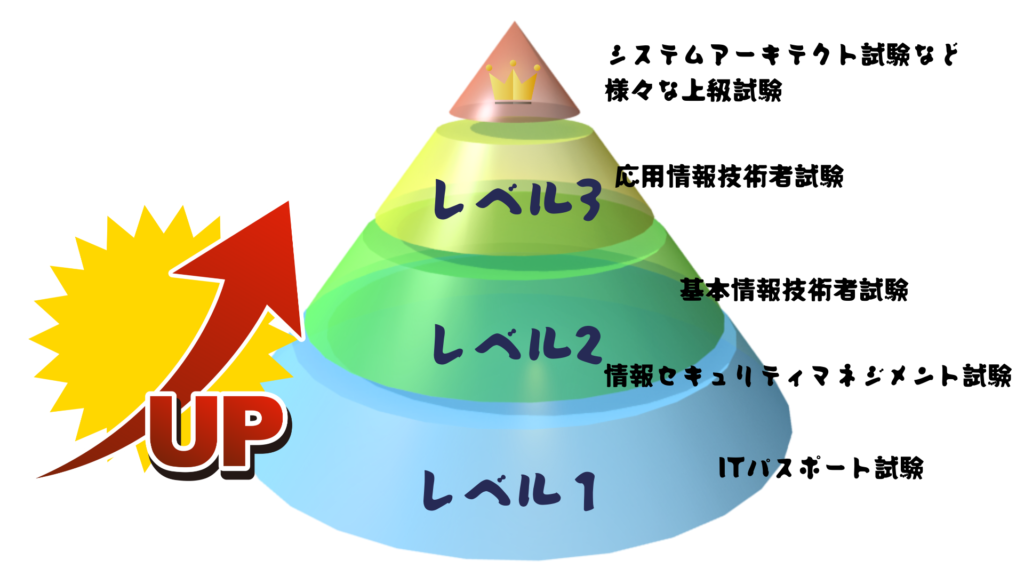

資格のランク付けは以下のようになっています。

これからSEになろうとしている方は、下地証明の1つとして『基本情報技術者資格』を取っておくと非常に有利になることは間違いないでしょう。

基本情報資格は、下記のような知識を学べます。

- ネットワークの基本知識

- システム構築の知識

- 経営戦略

- 論理的思考

- プログラミング知識 など

しかし、基本情報資格はIT業界未経験レベルでは少し難易度が高いので、IT業界の門をたたく一歩として、ITパスポート資格を取るのもおすすめです。

ITパスポート資格においても、基本情報資格同様に、ネットワークや技術の知識、経営戦略、マネジメント管理の知識などの知識を身に着けることが可能です。

試験ランクは、以下のような感じです。

上記図は、試験の難易度を表した一覧となっています。レベル1が未経験者から新人のカテゴリーとなっています。IT業界未経験者はまずITパスポート資格取得をして、ステップアップするのがおすすめです。

また、IT業界では多種多様な資格が存在しており、昇給や昇格の関連性は会社の方針によって異なります。企業にとって何の資格が価値があるのかを確認して学習することが昇進の最短ルートとなるでしょう。

やるべきことが明確になりました、ありがとうございます!

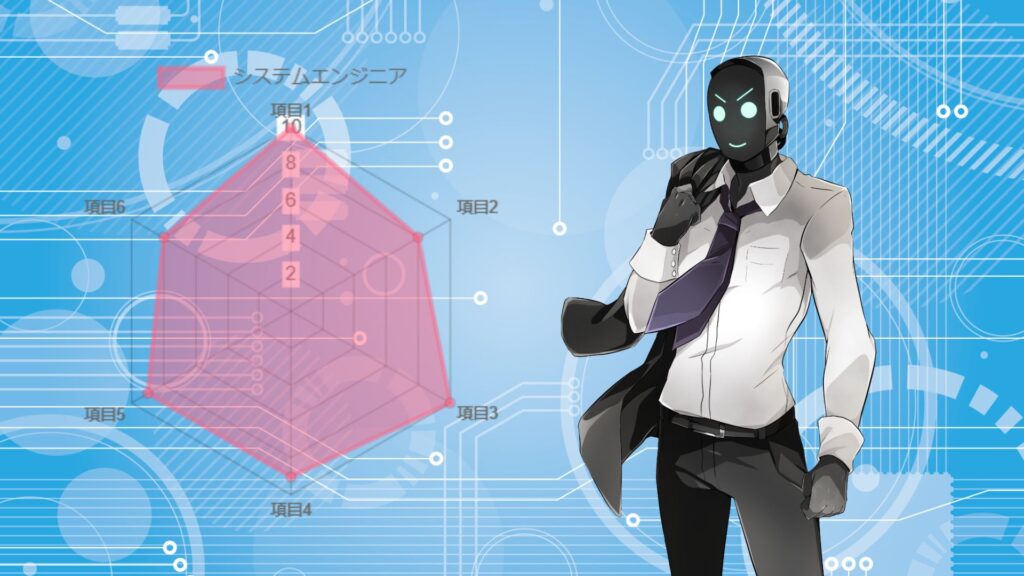

SE適正項目6選

ここまでの内容を読んだ方であれば、SEは未経験でもできることが理解できたかと思います。しかし、SEは未経験で働ける職業ではありますが、SEになってから大きな問題を抱える人も多いです。

やまさんいわく、未経験からSEになったとしても『ある理由で』辞めてしまうと語っています。一体どのような方であれば今後SEとしてやっていけるのか、『SEとしての適正』を当パートで確認していきましょう。

適正の判断基準は未経験者をターゲットとしています。

はじめに、どんな方が辞めてしまう傾向にあるのかをまとめ、その具体的内容をやまさんの経験談をもとに簡潔に記載してみました。あなたが以下6つの項目に当てはまっているものはないかチェックしてみて下さい。

- 論理的思考ができない

- 英語が嫌い

- デスクワークが無理

- 推測ができない

- 説明が下手

- 内向的すぎる

上記6つの中に1つでも当てはまるものがある方は要注意です!

論理的思考ができない

基本、IT業界はロジカルシンキングをもとに仕事をこなしていきます。その一例でいえば、プログラミングは完全に論理的思考能力がなければ不可能な業務です。

プログラミングはどんな偉大な人がやろうと、正しいコードを入力しなければ製品は機能してくれません。

感覚的なものではなく、どうしたら製品が機能してくれるかをルービックキューブのパズルのように解ける人でなければ、継続ができずにリタイアしてしまいます。

ロジカルシンキングができない人は、かなりの努力が必要となるでしょう。

英語が嫌い

IT業界では、アルファベットと常に付き合わなければいけません。プログラミング言語やデザインもすべてアルファベットが絡んできます。

私、英語苦手なんですよ。

安心して下さい。

求めているものは英会話ではありません。

コンピューターに指示を送るときは多少の英語を使いますが、英語を話すわけではありません。IT業界で必要な英単語や文法をある程度学んでいれば、基本誰でもできる仕事です。

但し、本当にアルファベットを見るのも嫌だという方にはおすすめできない職業です。

プログラミングで英語のエラーを見て無理という人もいますね。

せめてプログラミングとは何かくらいは知っていて欲しいところですね。

デスクワークが無理

皆さんも既にお気づきかもしれませんが、SEはほぼデスク上で仕事を完結しています。どれくらいの時間かというと、業務時間の9割ほどとやまさんは語っています。

最近はテレワークも普及して、以前よりさらにデスクにいる時間が長くなりましたね。

コロナの影響でリモートワークが浸透化し、会議やクライアントとの打ち合わせなどは、PC上で行う機会が増えたのは皆さんもおわかり頂けるかと思います。

今までデスクワークだった方は問題がないかもしれませんが、デスクワーク以外の職種だった人は苦痛を感じてしまい、耐えられないと方も少なくないようです。

推測ができない

推測という項目は論理的思考に共通している部分がありますが、プログラミングをしていて『なんでこうなったのか』、『これが悪いのではないか』などを分析できる能力がSEには必須です。

どの業種でもある程度の推測力は欠かせないとは思いますが、流れ作業などで指示通りにしか動いてきてこなかった人にとっては非常に苦労をするかもしれません。

何事にも疑問を持って、それを分析する探究心が必要なのですね。

論理的思考さえできるようになれば、推測もおのずとできるようになりますよ。

説明が下手

IT業界では口下手でもやっていけるイメージを持つ人は多いかと思いますが、それは職種によります。業界の中でもSEは『分析』、『設計』、『監督・指示』、『スケジュール・予算管理』などを任せられるポジションです。

説明が上手くない人は、クライアントやメンバーを納得させることもできませんし、設計もうまく作ることは難しいでしょう。さらに、説明が下手ですと指示もうまく伝えられず、スケジュールもガタガタになる怖れがあります。

論理的思考さえしっかりできていれば、そこまで説明が下手になることはないかと思いますが、人をマネージメントする立場として人と話すことが嫌いな方は厳しいかもしれません。

内向的すぎる

SEの仕事の約9割がデスクワークという事実は、やまさんからの情報でおわかり頂けたかと思いますが、デスクワークだからといって内向的すぎる性格の人は要注意です。

やまさんの現場では『質問できない』、『相談できない』新人の方が結構いるようで、やまさんも頭を抱えることがあるようです。

論理的思考力や推測力も非常に大事な能力ではありますが、自分だけで悩まずにわからないことは『すぐ相談する』ことが大切です。

未経験者はできなくて当たり前なので、自分だけで悩まずに質問、相談をどんどんしていきましょう。

現代人はネットを調べれば様々な情報を得ることができますが、それがすべて正しい情報とは限りません。経験者の情報は何よりも信憑性が高いので、困ったことがあればどんどん聞いていきましょう。

内向的は悪いことではありませんが、仕事が絡んでいるときは少し勇気を出してコミュニケーションをしっかり取っていきましょう!

実際の業務

おそらくですが、当パートまで読んでいる方は、もうSEとして働く覚悟ができているのではないかと筆者は推測しています。

SEになれることはわかったけど、『実際、業務は何するの?』と疑問を持つ方も多いかと思いますので、最後にSEの業務について解説をしてまります。

SEって聞いても何するかパッとしないので、解説お願いします。

筆者はやまさんの情報を耳にして初めて『SEの仕事の深さ』を知りました。SEの具体的な仕事がよくわからないという方は是非目を通してみてみましょう。

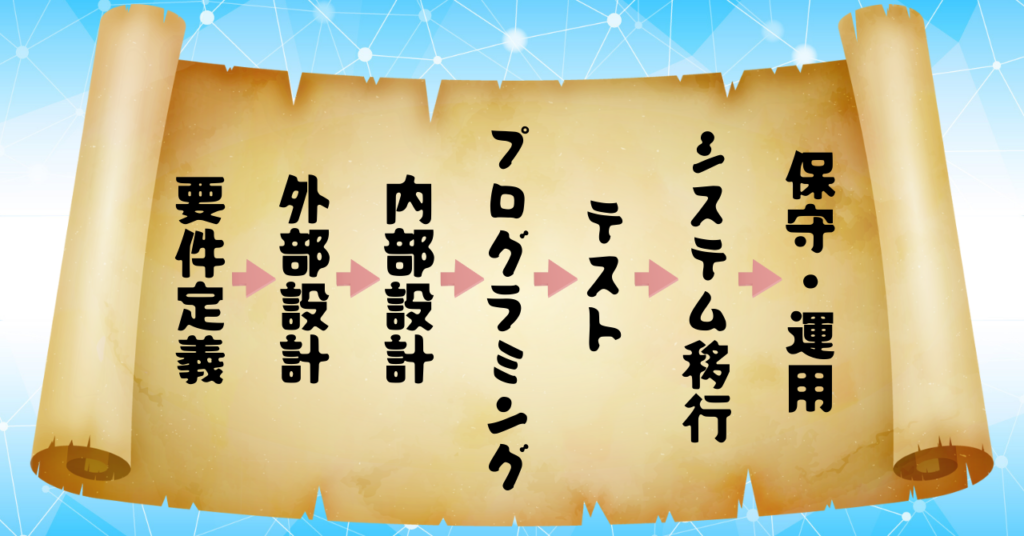

仕事は流動的

皆さんがネットで検索された際のヒットするSEの業務内容は、大体以下のような感じで確認できるかと思います。

- 要件定義

- 設計

- 仕様書作成

- 指示・監督

- 予算・スケジュール管理

SEの業務は大方上記内容で間違いありませんが、業務の流れや詳細について知りたい方は、下記図と業務説明を参考にしてみて下さい。

要件定義

システムやソフトウェア開発、Webサイトの構築などを始める前に、システム開発の目的を明確にする作業です。

クライアントが要求するシステムで何をしたいのか、なぜそのシステムが必要なのかを明確にし、その実現のために必要な『機能』や『性能』を洗い出していく作業を行います。

要件定義までには2つの工程があるとイメージしてくれればOKです。

- 要件定義を進める

- 要件定義を決める

要件定義を進めるとは、クライアントの要求をヒアリングし、システム開発までにやるべきことを明確にする工程とイメージして頂ければOKです。大まかな一例でいうと下記のような感じです。

- 解決する課題と目標を明確にする

- システ全体の構成を明確にする

- システム機能に関する要件を定義する

- 機能以外の要件を定義する

- 予算とスケジュール、プロジェクトメンバーを定義する

要件が定義できていないプロジェクトは絶対に成功しないので、定義を進めることは非常に重要な業務です。

要件定義を決める工程は、要件定義を進めたものを書類にまとめ上げる作業と考えて下さい。要件定義を決めるということは、『クライアントの要求に応える羅針盤を作る』ということです。

クライアント側の要望に沿い、『システムに対する要望内容はこれでよろしいですね?』と合意・承認を得ながら書類を完成させていきます。

設計

要件定義で入手した要望の情報をもとにサービスを設計する業務です。システムにどのような機能を持たせるのか、表示方法や操作方法はどのようにするのかなどを決める仕事です。

仕様書の作成

基本の設計を決めた機能をどのようにシステムとして実現するかを決定していく仕事です。プログラミングができる状態まで仕様を細かく落とし込んでいきます。

指示・監督

出来上がった仕様書をもとに仕事を進めていき、プログラマーやデザイナーに的確な指示と監督業務を行います。

指示内容通りの設計ができているかのテスト運用やメンテナンス業務も同時進行していきます。

予算・管理スケジュール

納期に合わせたスケジュールと予算に合わせた人員選択をして、プロジェクトを予定通りに完遂させます。

実際これらの作業をすべてやるということですか?

企業によってはそのようなところもありますが、実際SEのやる業務は、依頼された仕事によって変わってきます。

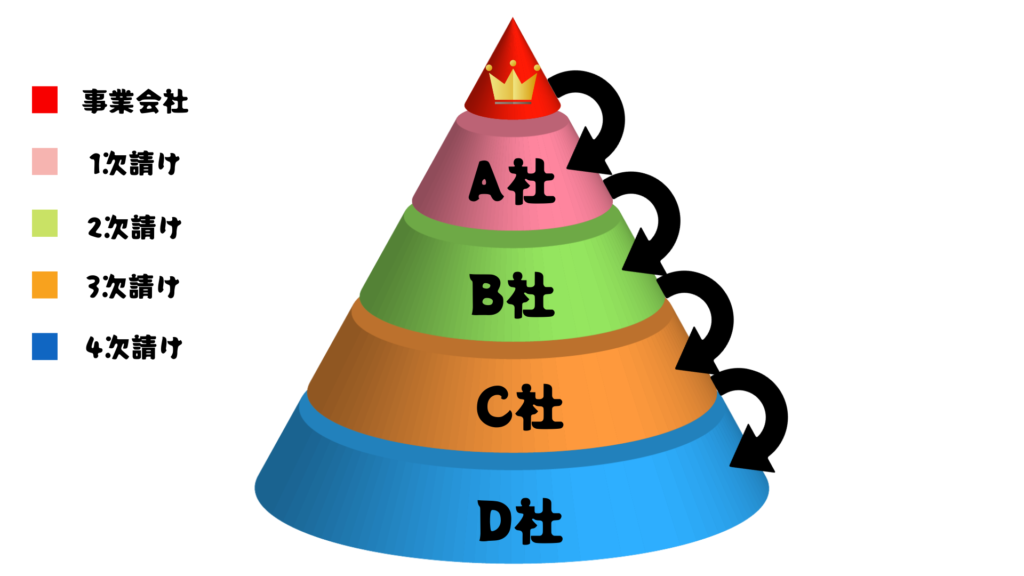

SEの業務はトピック冒頭で挙げた5つのような業務をすることに間違いないのですが、仕事の領域で業務内容が異なることが大きな特徴です。

簡単な例でいうと、以下のような感じになります。

上記図からわかるように、IT業界の仕事は請け負い型の『多重構造』となっているケースが多いようです。上記図を例えるなら、事業者(クライアント)企業を、自社製品を取り扱うソフトバンク社としましょう。

ソフトバンクから仕事の依頼をもらったA社は、ソフトバンクからもらった仕事の『コンサルティング』や『企画』、『要件定義』を請け負うことを選択します。

そして、A社は選択した業務以外の仕事をB社に委託します。B社は依頼された業務の中では『プロジェクト管理』に強みがあり、それ以外をC社に任せ、C社の非効率だと考える仕事はD社に託すという仕組みです。

D社くらいまで行くと、いい仕事がなさそうですね。

中にはブラックなところも多いと思います。

しかし、上記構造はあくまでSIerの業務形態で、IT業界すべての業務形態ではありません。

エンジニアの大きな業務形態は、先ほど伝えた多重構造型と、自社サービスを提供する、2つのタイプが存在しています。

2つのタイプを簡単にまとめると、多重構造は請け負い型、自社サービス提供は開発型です。どちらにも長所短所はありますが、未経験の方がいきなり開発側で働こうとしてもレベルが高すぎて心が折れるケースがあります。

なので、エンジニア1年生はコードがある程度書ける能力をつけるために、SIerとして様々な仕事を請けて実力をつけるのがベターだと筆者は考えています。

これらの情報を聞くと、SEって様々な業務がありそうですね。

SEだから〇〇の業務をやるって決まっていないのが奥深いですよね。

結局、SEの仕事とは何なのという答えは『多種多様な業務』ということです。自社サービス業務を行うSEもいれば、企業に依頼される領域で仕事を行うSEもいるということです。

言ってしまえば、何かIT業界の仕事をしていたらSEと名乗れるくらい定義が難しい職業です。

将来SEとして働きたい人は、自分が将来どんなSEになりたいのか目標を明確にしてから企業選びをすると、就職活動がスムーズにいくかもしれません。

まとめ

今回もテーマ、『システムエンジニア』についてはいかがだったでしょうか?

当記事を読んだことで、IT業界の現状を把握し、難易度(敷居)が下がったと感じたのであれば、筆者は大変うれしく思います。

最後におさらいをします!

現在のIT業界は人材不足であり、未経験でもSEを雇用している事実があります。しかし、未経験で雇われたとしても、SEとして働けるかどうかは全く別です。

そこで重要なのが、適性理解でしたね。

もちろん、仕事はやってみなければわからないことがありますが、やまさんが語ってくれた6つの適正をクリアしていないと、今後の仕事は困難を極めるものだと思った方がよさそうです。

- 論理的思考ができない

- 英語が嫌い

- デスクワークが無理

- 推測ができない

- 説明が下手

- 内向的すぎる

IT業界でつまずく人のほとんどは、上記6つのどれかが欠けていることがあります。まずは、自分がSEとしてやっていけるのかを、上記適性次項を参考に自己分析をすることが大切だと筆者は考えております。

人材不足であるということは、ライバルがほとんどいないブルーオーシャンの状態です。レッドオーシャンになる前、つまり『今』挑戦することは非常に大きなメリットを得ることになります。

今SEに転職したいと考えているのならば、『今』行動すると良いでしょう。その行動はあなたの人生をより豊かなものにできると筆者は思っています。

ここまでお読み頂き、誠にありがとうございました。また、次回の記事で皆様にお会いできることを楽しみにしております!

コメント