こんにちは、モチです!

今回は昔からあるけど世にあまり知られていない職業、『茶道家』について解説します。

茶道について興味はありますが、職業として成立するのですか?

ちゃんとした流派で修行を積めば、生計もしっかりたてられますよ!

日本の伝統文化の茶道。趣味として茶道をする人が比較的多いですが、しっかりとした流派で茶道を極めれば、会社員の給料を超えることも夢ではありません。

魅力的な職業ですが、多くの流派が存在している為『どの流派を学んでいいのかわからない』、『どれが正しいマナーかわからない』という問題から、茶道に足を踏み入れることができない方もいらっしゃいます。

本記事はそれらの問題を解決するため、以下3つのテーマに分けて解説をしていきます。

興味があるパートのみ確認したい方は、クリックすることで飛ばし読みができます!

茶道、茶道家を始める第一歩として、まずはどの道を選ぶのが良いのかを僭越ながら紹介していこうと思います。

初心者におすすめ3つの流派

これから茶道、または茶道家として頑張ってみようと志を固めたのに、出だしでいきなりつまづきたくないですよね?

絶対に正しい選択肢というものは存在しませんが、失敗しない選択というものはあると思います。

流派が500もある茶道の中で、あなたに合う流派をいきなり探すのは至難の技です。しかし、そんな膨大な流派の中でも、失敗がないと言われる流派が3つ存在しています。

茶道業界では、『三千家』と言われています。

茶道は家元制度で成り立っており、三千家はかの有名な千利休を始祖とした頭文字の『千』を利用しています。

茶道の神様の流派であれば、間違いなさそうですね♪

三千家は千利休の茶道から派生された流派ですが、始祖が同じでも茶道のスタイルは少し異なっています。

あなたがこれからどんな茶道をしたいのか、三千家の特徴をつかんで選択して頂ければ幸いです。

三千家について

三千家は千利休が始祖となっていますが、各家元で特徴が大きく分かれています。

まずは、それぞれの家元がどんな流派なのかイメージをつかんでおきましょう!

- 表千家(おもてせんけ):保守派

- 裏千家(うらせんけ):開かれた流派

- 武者小路千家(むしゃのこうじせんけ):超保守派

上記説明だけで流派を理解するのは不可能なので、もう少し具体的に解説をしていきます。

表千家(おもてせんけ)

表千家は三千家の中でも保守派と言われています。

保守派と言われるのは、以下理由が挙げられます。

- 着物は地味なものを好む

- 座り方はある程度のスペースを空けるようにする

- お茶はあまり泡立てない

- お点前のアレンジを必要以外しない

表千家は昔ながらの伝統を守り、つつましく茶道をする方に向いている流派と言えるでしょう。

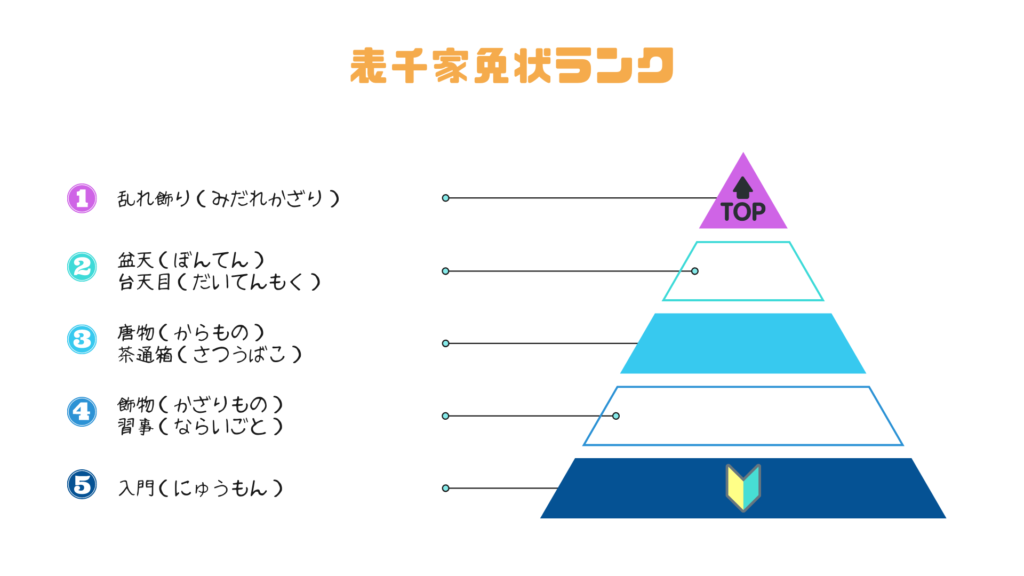

表千家で腕前が上がると免状が出されて、以下のようにステップアップしていきます。

表千家で濃茶の飲み方やたて方まで習得するには、数年間かかると言われています。

やはり茶道は奥が深いですね…

裏千家(うらせんけ)

300万人の茶道人口の約半分が属している、日本一有名な茶道流派が裏千家となります。

しかし、どうして裏千家がそこまでの人気を誇るのか?

その理由は、三千家の中でも最も開かれた流派だからです。

開かれた流派として考えられるのは、以下要素が関係しています。

- 着物は華やかなものを好む

- 座り方は足を開き気味にする

- 薄茶をフワフワに泡立てる

これら以外にも習い事や体験教室など、茶道に親しみやすいスタイルを取っていることから、多くの方に絶大な支持を得ています。

私がイメージしていた茶道は、このスタイルですね♪

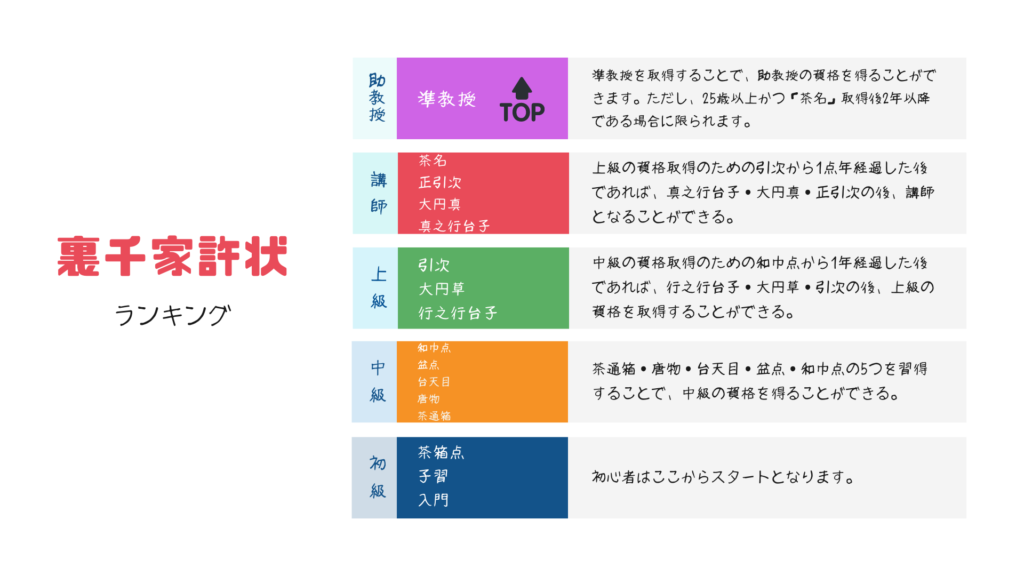

裏千家ではレベルがアップすると、位に合わせた稽古を許可される許状を取得できます。

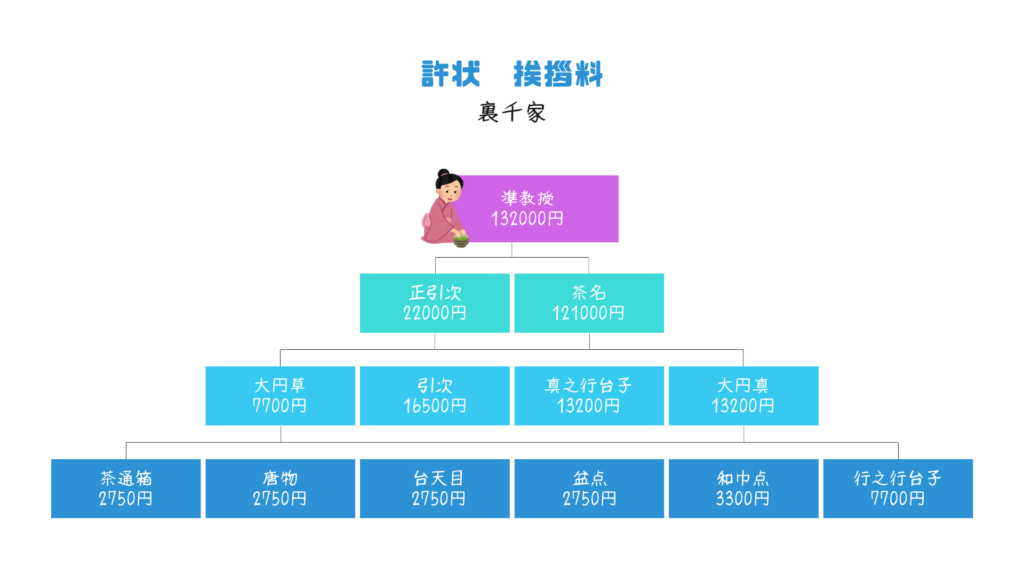

非常にオープンで親しみがある裏千家ですが、人気が高いだけあって許状を取得するにあたって『挨拶料』が必要となってきます。

将来性を考えれば安いものですが、あなたが今後どのような茶道を目指すかをよく考えたうえで入門をするといいでしょう。

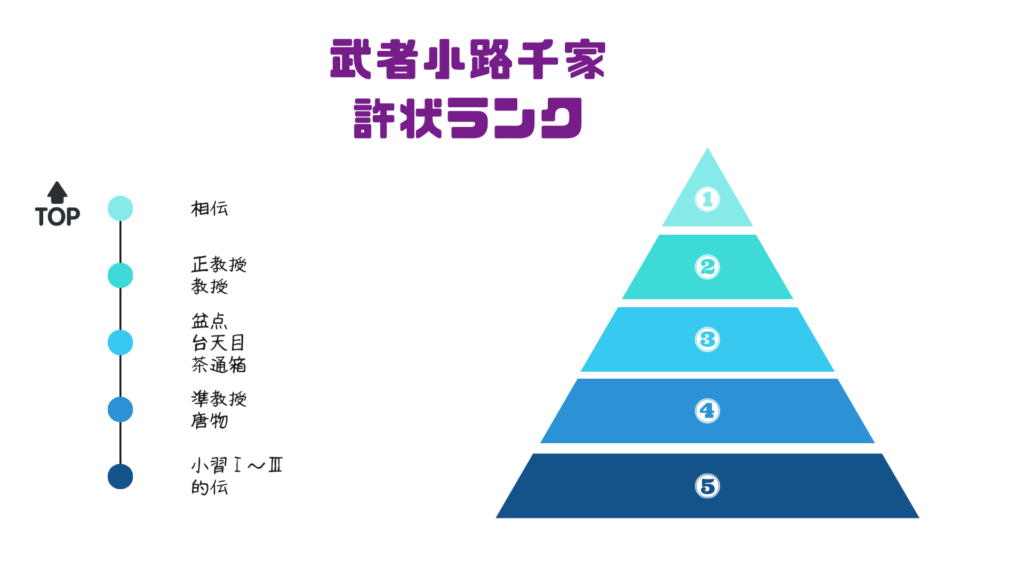

武者小路千家(むしゃのこうじせんけ)

武者小路千家は三千家の中でも比較的小規模で、最も保守的な流派です。

表千家同様に、以下のようなスタイルを取っています。

- 着物は地味なものを好む

- 座り方は女性は足を閉じて座り、男性は膝をこぶし一つ分開けて座ります

- お茶はあまり泡立てない

- お点前は伝統を重んじたスタイル

武者小路千家の許状は、以下のようになっています。

簡潔に三千家の特徴を紹介していきましたが、あなたが今後どんな茶道をしたいのかをまずはよく考えましょう。

その方針と三千家の茶道が近いのであれば、有名どころの三千家で修行を積むのが1番の近道になる可能性は高いでしょう。

茶道マナーについて

茶道をこれから始めようと考えている方は、流派問わずに最低限のマナーを学んでおくことで、これからの茶道にも拍車がかかります。

当パートでは、茶道をする際に欠かせないマナーを解説します。はじめての茶道で失敗したくないと考えている方は是非目を通しておきましょう!

下記3つは最低限学んでおきましょう!

- 持ち物

- お抹茶の頂き方

- お菓子の頂き方

持ち物

これからお茶会に参加する機会が多くなりますが、さすがに手ぶらでお茶会に参加はちょっとまずいので、以下5点セットを絶対に用意しましょう!

| アイテム | 利用目的 |

|---|---|

| 懐紙(かいし) | 現代のティッシュ代わりのもので、一度使ったものは処分します。 お菓子を頂く際に使用するので、1枚は着物の懐に入れておきます。 |

| 楊枝(ようじ) | 現代でいうフォークです。お菓子を頂く際に利用します。 |

| 扇子(せんす) | 挨拶のときや道具を見るときに使います。 茶道の扇子には、表千家用と裏千家用、女性用と男性用があります。 |

| 袱紗(ふくさ) | 使い袱紗: 茶器や茶杓などの道具を綺麗にする際に利用します。 出し袱紗: 濃茶のときに、茶碗に添えるものです。 |

| 数寄屋袋(すきやぶくろ) | 上記アイテムを入れておくポーチと考えて下さい。 |

お気に入りのものを1つ1つ購入するのもアリですが、末永く茶道をするかまだわからない方は、少しコストを抑えるのも良いかもしれません。

アマゾンなどのECサイトでは、お手頃価格な5点セットを販売しているので、検討してみて下さい。

意外と細かなものが必要なのですね!!

お抹茶の頂き方

茶道のお抹茶には、濃茶と薄茶の2種類があります。

ほとんどのお茶会では薄茶となるので、ここでは薄茶について解説をします。

頂くまでのマナー

- 薄茶が順位回ってくる

- 自分の前に茶碗が置かれたら、お茶を運んで頂いた方と一緒にご挨拶

- お茶を頂く前に、下座のほうに向かって会釈

飲むときのマナー

- 右手でお茶碗を取り上げ、揃えた左手の平の上に置いた後に右手で時計回りに2回ほどお茶碗を回す

- 初めに一口飲み、そのあとはゆっくり最後まで飲み干す

- 最後の一口は「ズッ」と音を立てることが、飲み終わりましたの合図となる

飲んだ後のマナー

- 飲み終わったら、親指で飲み口を軽くふく

- 飲む前と逆方向(反時計回り)に右手でお茶を回す

- 最初に出されたお茶碗正面柄が、自分と反対に向くようにする

全ての方が飲み終わると、お点前終了となります。

お菓子の頂き方

お菓子が来ても、いつものように上品に食べるだけではいけません。

しっかりとしたマナーを守って恥をかかないようにしましょう!

頂くまでのマナー

- 順番にお菓子が回ってくる

- 自分の番に来たら、自分より下座の方々に向けて『お先に失礼致します』と言う

- 菓子器に添えてある箸で懐紙にお菓子をのせる

頂くときのマナー

- 茶菓子を取った箸を懐紙で拭いて、もとの位置に戻し、下座の方へ回す

- 皆様が茶菓子を取り終わったら、まずは正客が茶菓子を口にする

- 楊枝で茶菓子を懐紙上で切り分けて頂く

ちなみに、お菓子をその場で残して帰るのはNGとなっています。

もしも食べきれない場合は、懐紙に包んで持ち帰りましょう!

先にこの情報を聞いておいてよかったです。ありがとうございます!!

お菓子の頂き方に自信がない方は、家で実際の和菓子を使ってデモンストレーションをしてみるといいかもしれませんね。

茶道家について

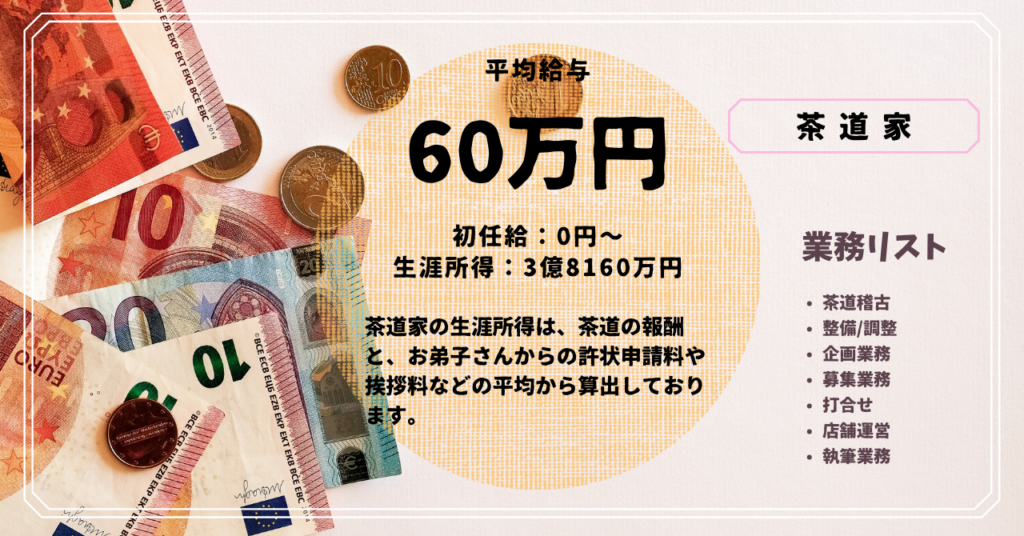

茶道の流派やマナーを理解したところで、茶道を極めて職業にすると一体どれくらい稼げるのかも紹介をしたいと思います。

厚生労働省とネットの口コミの統計をとった結果、以下数字が出てきました!

茶道でこんな稼げるなんて驚きです!!

茶道家がどうしてこんなにも稼げるのか?

その大きな理由は、茶道家が行える仕事の活動範囲にあります。

仕事内容

茶道家は『茶人』とも呼ばれており、客人におもてなしをするのが仕事です。

そのおもてなしの範囲は日本人だけにとどまらず、海外観光客も対象に含まれている為、ひと昔前と比べてさらに業務の幅が広がりました!!

下記業務は茶道家のほんの一例ですが、多種多様な活動範囲があります。

茶道を極めれば業界でも著名となり、ひっぱりだこになりますよ‼

もはや仕事内容が芸能人クラスですね。

上記のような仕事が得られるまでにはかなりの修行と時間を要しますが、実力がつけばあなた主催のイベントや茶会を開催できたり、茶道教室なども開くことができるようになります。

あなたの努力次第で様々な茶道ビジネスを展開することが可能となるので、日本、海外含めて将来性が見込める魅力的な職業となるのは間違いありません。

仕事をするにあたって、ある程度のコミュ力も必要となってくるので、茶道と並行して鍛えておくのもいいかと思います。

まとめ

これから茶道を目指す方に向けて、おすすめの流派とマナーについて紹介をしましたが、いかがだったでしょうか?

どんな茶道をするのかはあなた次第ですが、本記事で解説した流派やマナーの情報が少しでもあなたの背中を押すきっかけになったのであれば大変うれしく思います。

先はまだ長いかもしれませんが、あなたが選んだ茶道が今後の人生を豊かなものにすることを強く願っております。

ここまでお読み頂き、誠にありがとうございました。また次回の記事で皆様にお会いできることを楽しみにしております!

コメント