こんにちは、モチです!

今回は日本人の半分以上が苦手意識をもつ、『スピーキング』のコツを解説していきます。

コミュニケーションが取れるまでもう少しですね!

語学学習には、『リスニング』、『リーディング』、『スピーキング』の3つの項目がありますが、その中でも初心者にとって1番難易度が高いのは、スピーキングです。

しかし、どうしてスピーキングの難易度が高いのかあなたはわかりますか?

その理由は2つあり、『練習相手』と『話すコツ』が絶対に必要となるからです。

練習相手が必要ならシャイな私には絶対無理と思っている方も、当記事を読めば必ず話せるようになります。なぜなら筆者もシャイで人見知りな人物だからです。

筆者のようなタイプの人間でも、『あること』を徹底して、たった数カ月でコミュニケーションが取れるようになりました。

どんな方法を使って話せるようになったのか、その秘訣を知りたい方は是非最後までお付き合いお願いします。

当記事では中国語(華語)会話で必須となる『重要ルール』と『練習方法』について、3つのテーマに分けて解説しています。

興味があるところにクリックすると、飛ばし読みができます!

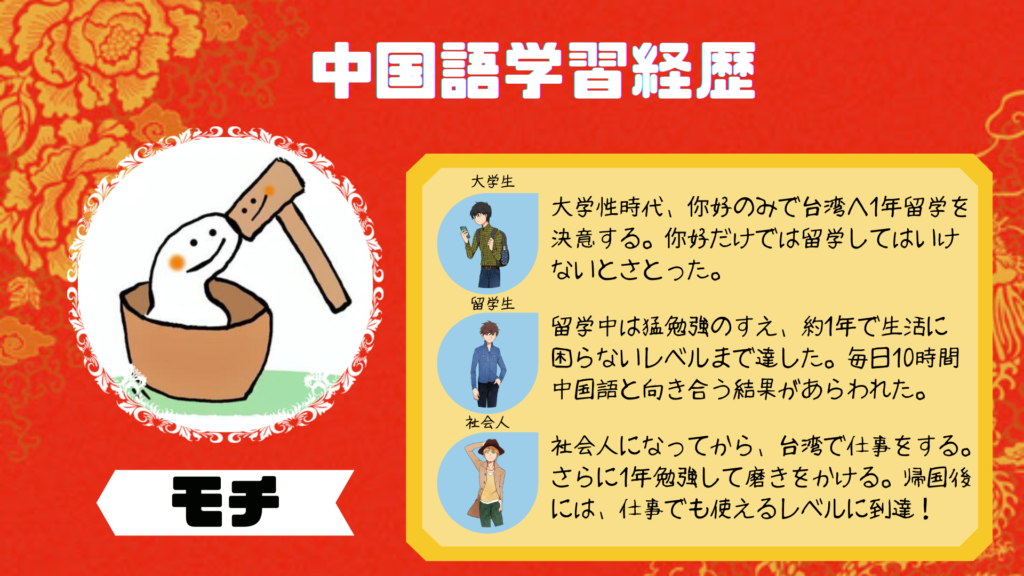

はじめて当ブログに立ち寄った方は、私が何者かわからなく、記事を読むことをちゅうちょしているのではないでしょうか?

簡単な紹介とはなりますが、経歴は以下よりご確認ください。

短期間で中国語会話ができるようになりましたが、とんでもない無能な私でもできたことなので、あなたなら必ず話せるようになります!!

筆者のへたれぐあいを知りたい人はプロフィールをご覧ください。

会話の超重要ルール

単語や文法の知識はついたけど、会話がなかなかうまくならない。そんな悩みを抱える人は非常に多いです。

僕もその1人なのですが、どうすればいいのでしょうか?

安心して下さい!!

その問題はこれから説明する3つのポイントをおさえればすぐ解決できます!!

中国語会話を成立させるには、下記3つのポイントを徹底的に意識しなければいけません。

- 主語、動詞、目的語を意識する

- 会話をシンプルにする

- 長い会話は分解する

上記説明だけでは理解しづらいかと思いますので、1つ1つ丁寧に解説してまいります。

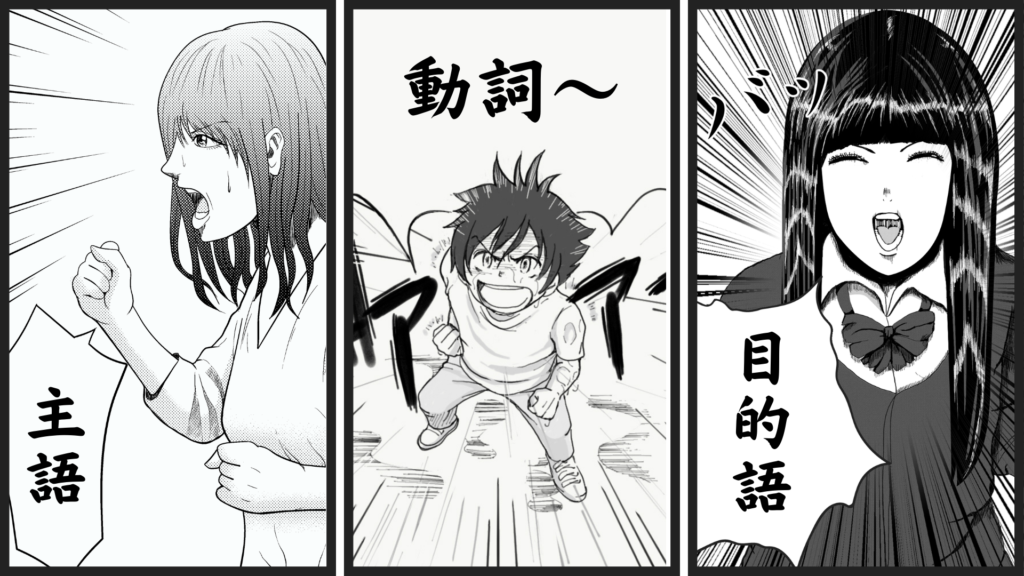

主語、動詞、目的語を意識する

2章のリスニング編でも解説しましたが、中国語会話の攻略のカギも『主語』+『動詞』+『目的語』をおさえることにあります。

- 主語

- 動詞

- 目的語

特に初心者で会話に慣れていない方は、『主語→動詞→目的語』の会話順序を決して崩さないことをおすすめします。

この順番徹底的に守れば、会話は確実に成立します。

具体的にはどのような感じになるのでしょうか?

ざっくり説明してもイメージがしづらいと思いますので、会話例文でその内容を確認してみましょう。

<例1(レベル1) 私は台湾へ行きます>

我去台灣。

主語【我(私は)】+動詞【去(行く)】+目的語【台灣(台湾)へ】

リスニング編でも触れた内容となりますが、スピーキングにおいても基本やることは同じです。

最初は主語、その次は動詞、最後は目的語という順番で話して下さい!

次は少し問題にひねりを入れます。

会話は主語と動詞と目的語が基本となりますが、コミュニケーションはそれだけでは成立しないことは皆さまもご存じかと思います。

例えば、下記のようなことを伝えたい場合、あなたはどのように話せばいいのでしょうか?

<例2(レベル2) 私は明後日台湾へ行きます>

我(後天)去台灣。

主語【我(私は)】+動詞【去(行く)】+目的語【台灣(台湾)】

例2の会話文で登場する、後天は『明後日』という時間を表しています。

『場所や時間』は主語の前、または主語のすぐ後ろにつけます。これは文法のルールではありますが、会話が上手くできない初心者に私は伝えたい、

『余計なルールを考えるな!』と。

複雑なルールを考えれば考えるほど会話はできなくなっていきます。

日本人によくあるケースで、ルール(文法)にこだわって話す問題があります。もちろん文法が正しいほうが会話は良いと思います。

しかし、コミュニケーションの場においては、文法を意識しないで話すほうが会話が盛り上がることもあります。

一体それはどういう意味なのかを次のパートで説明をしていきます。

会話はシンプルが最強

いきなり質問ですが、あなたは日本語を話す時に文法を考えながら話したことはありますか?

私はありません。

会話するときは、相手とコミュニケーションがしやすいようにできるだけ話をシンプルにするように心がけています。

コミュニケーションとは自分だけが話すのではなく、『相手との会話を楽しむ』のが本質です。

会話を楽しむためにもあなたはダラダラ自分の言いたいことを話すのではなく、伝えることを徹底的にシンプルにして、相手にもたくさん会話をさせてあげて下さい。

先ほどの例2の会話文をシンプルなコミュニケーションにしてみますね。

A:台湾へ行きます。

B:へ~、いつ?

A:明後日。

ちょっとつたない会話ではありますが、こんなシンプルな会話でもコミュニケーションがしっかり取れているのがわかるでしょうか。

上記日本語会話を中文にしてみます。

【中国語会話文】

A:我去台灣。

B:是哦、什麼時候?

A:後天。

上記中文においてあなたがAパートとすると、あなたが会話でおこなったことはたった2つです。

- 主語+動詞+目的語の会話

- 明後日という単語

とてもシンプルじゃないですか?

仮にあなたが『場所や時間』の文法ルールを知らなかったとしても、主語と動詞と目的語のルールさえ理解していれば会話は成立します。

本当だ~

こんな会話って簡単でいいんですね。

別にあなたが明後日という情報を伝えなかったとしても、相手はあなたの会話に興味があれば必ず『いつ?』と質問します。

興味がなければ、相手は『ふーん』くらいで話が流れて会話が終わるだけにすぎません。

あなたがすべきことは、今使える武器を最大に駆使すればいいだけです!

知らない、自身のないことを無理やり表現しようとすると会話がぐちゃぐちゃになります。

混乱して表現ができなくなるくらいなら、今使える最大の武器(主語、動詞、目的語)を連発するほうが相手にはうまく伝わります。

先ほど紹介したAとBの例文のように、会話はシンプルにして全く問題ありません。

まずは『主語』+『動詞』+『目的語』を徹底して、相手にパスを送ってあげましょう。

複雑な会話は分解

会話はシンプルにした方が上手く伝わるということを解説しました。

特に会話が複雑になりそうな時ほど、よりシンプルに努められるように意識を高めて頂きたいです。

例えば下記のような会話文のときは、会話をシンプルにするためにまず『分解』からはじめて下さい。

<例3(レベル3)>

日本語:私は明後日、三日後に重要な会議が台北である為、台湾に行きます。

中国語:我後天去台灣因為三天後我在台北有重要的開會

これ、初心者の僕にはレベル高すぎですよ!!

いきなり長い会話をしようとするのではなく、話を分解してみることが非常に大切です。

2章のリスニング編でも説明させて頂きましたが、長い会話や文章はいったん『接続詞』で分解をしてしまいましょう!

例3においての接続詞は、『 因為 』(なぜならば)となります。ここで2つの文に分けてしまいましょう。

パート1:我後天去台灣

パート2:三天後我在台北有重要的開會

※赤:主語 青:動詞 緑:目的語

あれ⁉

いきなり文がスマートになった。

文を2つに分けたら、次は『主語+動詞+目的語』を探します。

パート1:主語【我(私は)】+動詞【去(行く)】+目的語【台灣(台湾)】

パート2:主語【我(私は)】+動詞【有(ある)】+目的語【重要的開會(重要な会議)】

言いたいことすべてを伝えられなくても、最悪上記の色部分だけでも伝えられればコミュニケーションは十分とれます。

百聞は一見に如かず、日本語会話でそれを証明してみせましょう。

A:台湾へ行きます(パート1部分)

B:へ~、いつ?

A:明後日

B:えっ、なんで?

A:会議あるから(パート2部分)

B:台湾のどこで?

A:台北で

B:いつ?

A:三日後

Aをあなたと仮定して、パート1と2をチェックしてみましょう。

よく見ると、『主語+動詞+目的語』だけで会話が成り立っていることにお気づきでしょうか?

あなたは会話をシンプルにすることで、Bとのコミュニケーションの場を広げています。さらに、Bの質問に対して超シンプルな回答をするだけでよいのです。

会話ってこんな簡単なやり取りでいいのですね。

はじめは無理をせず、1つ1つできることを増やしていけばいいのです。

どんな人でも、0→100はできません。

まずは0→1を目指して、少しずつステップアップをしていきましょう!

例えば、主語+動詞+目的語の会話が体にしみついてきたら、次は接続詞をつけてみたり、時制の文法をおり交ぜてみるなど、できることを1つずつ増やしていきましょう。

それを繰り返していくうちに、あなたはいつの間にか中国語を話せるようになっています。

スピーキング力を伸ばす方法

スピーキング力は海外へ行けば自然と身につくものだと勘違いしている人が非常に多いです。

確かに海外へ行けば日本と比べて外国語を話す機会は多くなりますが、10年以上海外に暮らしていてもほとんど現地の言葉を話すことができない人もいます。

そうなんですか⁉

その理由は一体何なのでしょうか?

答えは非常にシンプルで、話そうとする機会を自分で作っていないからです。

スピーキングの実力は、どれだけ会話の機会を自分自身で設けたかによって決まります。

では、一体どうすれば話す環境を自分でつくることができるのでしょうか?

当パートでは、スピーキング力を伸ばすために、やってはいけない学習とおすすめの学習方法の2つを比較しながら解説をしてまいります。

やってはいけない学習

中国語学習だけに限りませんが、外国語学習ではその人のレベルに合った最良の学習をしなければ、最速で会話ができるようになりません。

ちまたでおすすめされているスピーキング学習にはどんなものがあるのか、ネットで調べてみたので目を通してみて頂きたいです。

- その国の言葉でラジオを聞いてマネする

- 外国人の恋人をつくる

- 目標とするターゲット(人)を決めてマネする

- 声を出して本を読む

- シャドーイングをする

- 好きな映画を観て、話し方を覚える

上記を私はすべて試しました。

しかし、残念ながら『外国人の恋人をつくる』以外、ほとんど効果がないのが事実です。

その理由がどうしてなのかを説明してまいります。

簡潔な回答は以下となります。

- 話し方をマネする:実践しないと覚えない

- 声を出して本を読む:声を出しただけで満足してしまう

- シャドーイングする:自分の頭で考えて話せない

- 映画を見て話し方を覚える:話さなければ意味がない

上記をまとめた結論は、まねをしても使わなければ全くインプットされない無駄な知識に終わる可能性が大です。

言葉がインプットされるのは、『あなたが考えた言葉をあなた自身で話す』時です。

RPGゲームで例えるなら、いい武器を持っていても使わなければただの鉄くずと同じみたいな感じですね。

そして、もう1つ大事なのは毎日中国語を話すことです!!

人間の脳は毎日外国語を話さないとなかななか記憶が定着しません。なので、たまに連絡する外国人の友達よりも、ほぼ毎日連絡をする外国人のパートナー持ちの方ののほうが圧倒的に早く話せるようになります。

でも、外国人の恋人なんて誰もが作れるわけないですよ!

そこで、私がおすすめする学習方法の出番というわけです!!

私も外国人のパートナーがいたわけではありませんでしたが、ある方法を使って約3ヵ月で中国語を話せるようになりました!

一体その方法は何なのかを次のパートでお伝えしていきます。

これをやれば話せる!!

外国人の恋人をつくる以外に話す機会を設けるにはどうすればいいのか?

結論から先に伝えると、、、

『中国語で独りごと学習をする!』です。

おいおい、独り言ってやばいんじゃないと思ったそこのあなた!

独り言学習はめちゃくちゃコスパがいい学習方法なのです。

スピーキング最強の学習と言われる理由をこれからアツく語ろうと思います。

独り言学習が最強の理由

独り言学習は私の経験上のおすすめ方法ではありますが、型に合えば最強です!

最強と言われるそのゆえんは、圧倒的なコストパフォーマンスにあります。

- お金がかからない

- 移動時間がかからない

- 好きな時に学習できる

- 言い回し力が上達する

- 間違えても恥ずかしさなし

無料学習というのもすごいですが、上記5つのメリットの中で、特に4と5は非常にメリットがあります。

何回失敗しても気にならないことで会話力に磨きがかかり、さらに少ないボキャブラリーでコミュニケーションを取る方法を自分自身で考えることができます!!

自分の言葉で考えて会話することは、インプットがされやすくなりスピーキングの成長速度も桁違いに早くなります。

シャイな僕にもできそうな簡単な学習方法ですね♪

私も就活モチ君も含めてですが、日本人はシャイがとても多いです。

学校の先生から『人の環に入れないと会話できないよ』と何度も言われてきました。

しかし、自分自身で会話の機会を設けたことで、超短期間でコミュニケーションを取れることに成功しました。

あまり人と関わるのが得意ではないけど、外国語が話せるようになりたいと考えている方は、是非『独り言学習』を試してみて下さい!

独り言にどうしても抵抗があれば、対価を払ってオンライン会話などで練習してみて下さい。

独り言はどうしても無理という人も中にはいると思うので、そんな人は『いつでもどこでも会話ができる』オンライン中国語会話を利用しましょう!

どうやって独り言を話す?

昔、生徒にどうやって独り言を話すのかを質問されました。

この回答は『なんでもいいから話す』ことです。

例えばテレビを見てるとき、『この日本語を中国語でどういえばいいのだろう?』 というような小さな疑問を中国語に変換するのもOKです。

そして、今ふと思ったことを中国語に変換してみるというような感じで、ネタはそこら中にあります。

まずは小さな疑問を中国語にしてみましょう!

海外の学校では、何も考えずとにかく書かせるという授業をして、スピーキングや文章力を鍛えるカリキュラムがあります。

効果も出ているようなので、独り言ができない人はまずはこちらから試してみるのも良いかと思います。

会話力だけでなく文章力も上がるなんてまさに一石二鳥の学習ですね♪

まとめ

スピーキングを爆速で話すコツについて解説をしましたが、いかがだったでしょうか?

スピーキングは難易度が高いパートではありますが、当記事を読んで少しでもハードルが下がったと思って頂けたら大変うれしく思います。

今回の重要パートは、以下3つとなります。

- 主語+動詞+目的語

- 会話は分解する

- 自分で会話の機会を設ける

上記3つのノウハウを意識して会話練習に励めば、かなり早い段階でコミュニケーションが取ることが可能となります。

慣れるまでは大変かもしれませんが、習慣化すれば何てことないものなので是非トライしてみて下さい!

もしもスピーキング以外にお困りの問題があれば、当ブログの『語学学習』パートをクリックしてみて下さい。きっとあなたが抱える問題を解決するヒントになるはずです。

ここまでお付き合い頂き、誠にありがとうございました。また次回の記事で皆様にお会いできるのを楽しみにしております!!

コメント