こんにちは、モチです!

今回は『仕事の優先度がわからない』人に向けた改善法を解説していきます。

仕事に慣れてもなかなか優先度を判断できないので、本日も良いアドバイス期待しています!

皆さんは仕事をしていて、どれを優先して行うか明確に理解していますか?

上司に指示されたものをとりあえずこなして、後から『それ急ぎじゃないし、本当は〇〇を優先してやって欲しかったよ』なんてことを筆者は星の数ほど経験しました。

星の数ほど経験したとしても、意識や考え方を変えない限り何が優先かなかなか理解できないものです。

意識するにしても何が優先かわからない場合はどうすればいいのでしょうか?

安心してください。

当記事を読めば、どんな方でも客観的に優先度が理解できるようになります。

私も昔は何が優先の仕事かわかりませんでしたが、『ある方法』を利用することで、自分の判断ではなく、データから客観的に仕事の優先度を見極めることに成功しました。

仕事ができない私でも出来たことなので、当記事を読めば皆様にも必ずできるようになることは間違いないでしょう。

『仕事の優先順位の判断がわからない』と悩みを抱えている方は、是非当記事で紹介される解決方法を試してください!

あなたが判断するのではなく、データが判断してくれるので一目瞭然です。

なんかめちゃくちゃ期待値高くなりました!

当記事は、以下4つテーマで順を追って解説してまいります。

興味があるところにクリックすると、飛ばし読みができます!

優先順位がわからない原因

早速ですが、優先順位をつけられる人とつけられない人との差は何だと思いますか?

いきなり結論となってしまうかもしれませんが、理由はたった1つのシンプルな答えだと筆者は考えています。

それは『仕事の予測力』です。

予測力が高い人は優先順位を理解している為、仕事に余裕を持って行うことができますが、不得意な人は常に何かに追われてしまいます。

私は新入社員時代、この予測力が全くなく、上司に言われた通りのタスクを思考停止でこなしていました。その結果、毎日深夜まで残業、友人との付き合いも何もない、まるでロボットのようでした。

めちゃくちゃ共感しちゃいますよ! 最高の時間はビール片手に恋愛ドラマでも見ることしかありませんよ。

このままではいけないと思い、自分なりに仕事ができない原因を考えてみました。

逆算して仕事をしているか

上司は毎日早く帰宅しているのに、私はどうして毎日深夜まで残業しているのかという疑問がありました。仕事量も新人の私よりも上司のほうが多いのに、上司はなぜ早く帰ることができるのか?

そこで私はこっそり上司の机の上をのぞいてみました。

上司のデスクの上には大量の資料やデータがありましたが、各資料やデータにはこう記されていました。

- 〇〇は明日中

- △△は2日後まで

- □□は明日午前中

- ♢♢は末日午前中

各資料に期限が記載され、その期日ごとに資料がすべて整理されていました。また、日付だけでなく、時間ごとに期限が区切られていたため、完全に自分の予定を自分で管理していたのです。

日付では区切っていますが、時間単位までは仕事を整理していませんでした。

時間まで仕事を管理するということは、その仕事にどれくらいの時間がかかるかを予測を立てていたということになります。

仕事を逆算して計画通りに仕事をしていけば、定時通りに仕事が完了させることができ、自分の時間が確保できると気づきました。

上司のタスク管理はとても参考になりましたが、1つ大きな問題がありました。

仕事を逆算してスケジュールを立てる必要性は理解できましたが、筆者の問題は何が重要な仕事で、どれが緊急性が高いか判断ができないということでした。

そうですよね。

重要性や緊急性の判断ができなければ逆算もできませんよね。

そこで私は、重要性と緊急性の判断基準を考えてみました。

優先順位は確かに予測力が関係しますが、予測力が高まらない根本的原因は『重要性』と『緊急性』の理解ではないかということに筆者は気づきました。

次のパートでまずは重要性の判断力を身に着けていきましょう!

重要性を判断

過去に筆者はビジネス参考書を読んで、優先順位は以下4つに分類してから仕事をしなさいと記してありました。

- A 緊急性:高/重要性:高

- B 緊急性:高/重要性:低

- C 緊急性:低/重要性:高

- D 緊急性:低/重要性:低

確かに上記内容のように分類して仕事をすれば効率よくなるのはわかりますが、皆さんこう思うはずです。

『判断基準はどうやって決めるの?』

人にはいろんなタイプがいて、同じ仕事でも人と場合によってどの優先度に分類されるかは違うということです。

例えば、仕事の立場や関わり方でも重要性が変わってきます。

そうですよね。

締め切り期限が近くなれば緊急性も変わってきますしね。

つまり、重要性や緊急性は、人やシチュエーションによって基準が変化するものであると理解しておきましょう。

そんな中でも、『ある程度の基準』を自分で定義しておくことができれば、頭が混乱せず予定通りに仕事をこなすことができるようになります。

これから解説する基準は、私の経験に基づいたものなので、1つの参考材料としてみて下さい。

ある程度の基準とはいったいどのように判断すればいいのか、筆者の経験を踏まえて次のパートで皆さんにも共有して頂ければ幸いです。

重要性ランキング

仕事の重要性は個人の判断によって多少の差はありますが、基準を決めることは非常に大切だと私は思っています。

基準がないと、いつまでたっても重要性が自分で判断できるようになりません。

後ほどのパートで、『客観的な優先順位の判断』のやり方を紹介していきますが、当パートでは私が経験してきた主観的重要性を先に解説していきます。

客観的判断だけではだめなのでしょうか?

客観的なものだけでは本質をつかめないことがあります。

過去に私は客観的なデータを集めて優先順を判断していた時期がありました。そのデータは業務上ほとんど間違いはありませんでしたが、あくまで『私個人のみ』に当てはまるケースでもありました。

職場では顧客や上司の人間関係が複雑に絡んでいるので、客観的データだけでは通用しないこともあります。なので、これから紹介する重要性基準は、私個人の経験基準として参考にしてみて下さい。

重要性ランキングとしていますので、以下参考にしてみて下さい。

- 会社の存続や顧客の人生に関連する業務

- お客様との約束/上司に優先的に支持された業務

- 自分の主業務

- 緊急性が高い同僚のサポート業務

- 自分の主業務ではないもの

- いつやってもいい雑務

上記ランキングは、①が1番優先順位が高く、⑥が最も優先順位が低いことを表しています。このランキングでの注意点は、優先順位が低くても『やらなくてもいい』わけではありません。

例えば6位の雑務にフォーカスしてみましょう。

いつやってもいい雑務と言えば、机やファイルの整理、買い物、自己啓発などが挙げられます。デスクやファイルの整理をいつまでも放っておくと、上司にがみがみと注意されるし、買い物を放置すると、いざ緊急で必要になったときに、何もできなくて業務に支障が出ることがあります。

自己啓発(勉強)を怠れば、接客時に知識不足で商品を購入してもらえなかった、語彙力のなさでお客様を不快な気持ちにさせることもあるでしょう。

放置はできず、いつかは必ずやらなければいけない仕事なのですね。

仕事はたとえ雑務でも手を抜いたら大きな問題につながることがありますので、優先順位が低くても必ず早めにこなすようにしましょう。

重要性は自分の役職で変わってくることもあります。例えば、管理職であれば自分の仕事も大切ですが、部下の仕事の進捗をサポートすることがベストであるケースもあります。

状況はケースバイケースですが、まずは上記ランキングを1つの判断材料としてみて下さい。

緊急性を判断

緊急性については、多くの方が理解しているかもしれませんが、当パートでより明確に判断力を高めていきましょう。

そもそも緊急性とは、どういう基準で緊急と呼ばれているのかご存じでしょうか?

答えはとてもシンプルです。

『時間の見込み』

だと筆者は判断しています。

時間の見込みが近いものは緊急となり、見込みが遠いものは緊急ではないと判断できていればOKです。

では、どのように緊急性の判断基準を分類すればいいのか、こちらも私の経験を踏まえて3つに分類してみました。

緊急性の分類

緊急性は重要性と比較すると判断がしやすく、『時間の見込み』をもとにしていけば特に問題はありません。つまり、時間がせまってきているものを優先してこなしていけばいいということです。

ただ、仕事に慣れていない人は緊急性の判断が難しいことがあります。

しかし、新入社員など仕事に慣れていない方は、経験不足のために、どれくらい仕事に時間を要するかわからず、何を優先していいかわからないことがあります。

まずは緊急性を以下3つのカテゴリーに分けて、緊急性を客観的に理解しましょう。

- 今すぐ対応

- 早急に対応

- いつでも対応

今すぐ対応

今すぐ対応というのは、優先度が1番高い業務となります。例えば、お客様の接客、上司に『すぐ』と指示された業務、またはお客様とのアポイントメントなど、時間がもうすぐそこまで迫っている仕事が当てはまります。

早急に対応

締切日が近づいている仕事がこれに当てはまります。個人的感覚やプロジェクト内容によって異なりますが、期限が1週間以内になっている業務は該当すると考えて下さい。

いつでも対応可

期限日が遠いもの、『いつやってもいい仕事』がこれに当てはまります。但し、いつやってもいいからと放置しておくと後々大きな問題になるので、少しずつ業務を進めていくことをおすすめします。

緊急性を分類して、重要性と照らし合わせると優先順位が見えてきそうですね。

緊急性が判断できるようになれば、あとは緊急タスクが重要性のどの部門になるかパズルのピースのようにはめてみて下さい。それができたときには、冒頭で紹介した優先順の4分類を上手に分けることができているはずです。

データで優先順位を判断

今までの内容で、優先順位を判断する基準要素は理解できたかと思いますが、大事なのは当パートだと筆者は考えています。

ある程度の優先順位は大多数の考え方と一致しますが、『その人』にとっての優先順位は若干異なることがあります。

その1人が私でした。

私は仕事がそこまでできる方ではありません。例えでいうと、他の人が5分で終わることに10分~15分かかることもありました。

ですが、得意分野もあったので上司が20分かかることに10分でこなす分野もありました。

つまり、仕事をこなす時間は人によって違うのです。

人によって業務処理時間は異なり、気分によっても大きく影響されることがあります。なので、まずは自分の業務時間にどれくらい時間がかかっているかデータを取ることをおすすめします。

例えばどういうようにデータ化すればいいのでしょう?

データ化は非常に簡単で、たった3つのことをするだけです。

自分の仕事の優先順を客観的に知りたい方は、これから紹介する下記3つの手順を実行してみて下さい。

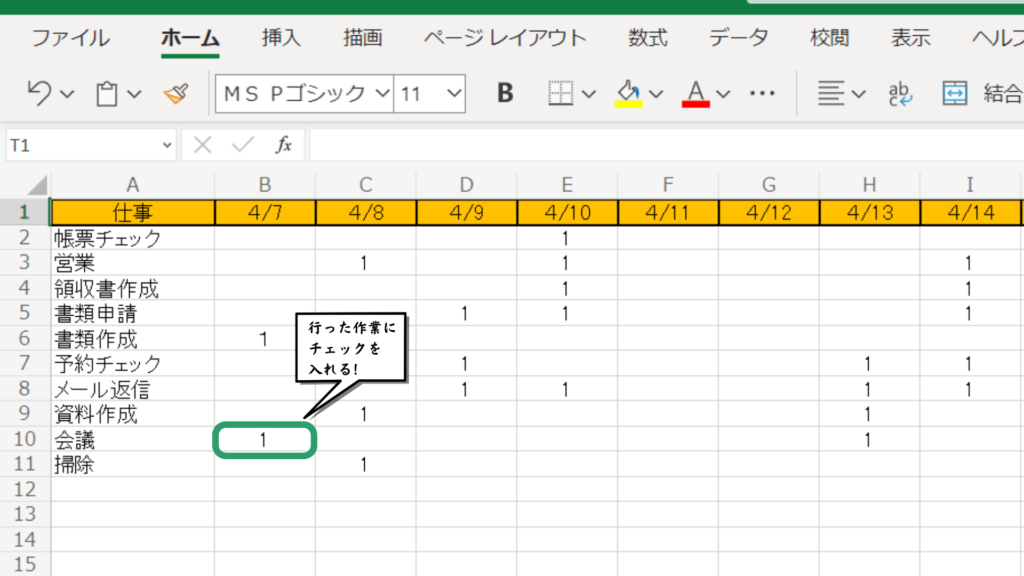

業務の記録をつける

優先順位を決めるのが得意な人は、今までの感覚をたよりに『何となく』で時間をうまく配分できるかもしれませんが、私みたいな仕事ができない人は『何となく』では時間配分ができません。

優先順位を判断するのが得意ではない人は、『自分の業務処理速度がわからない』ということはありませんか?

自分の処理速度を理解していないと、一生計画通りにいきません。

計画通り仕事を完遂したいと思っている方は、騙されたと思ってまずは自分の仕事のスピードを記録してみて下さい。

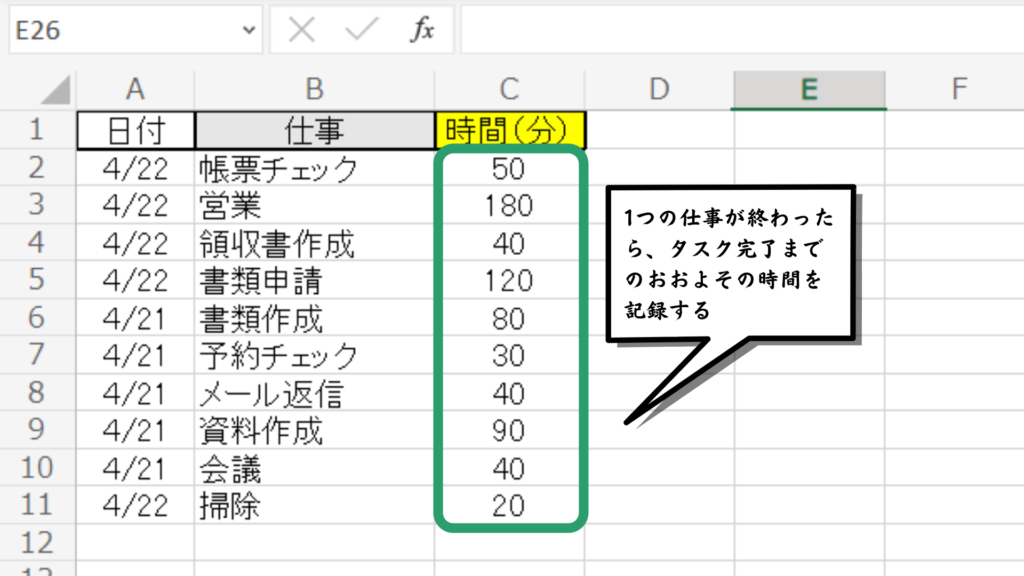

下記は私の仕事の一例ですが、エクセルファイルなどで表を作って、順番に記録をつけてみて下さい。

業務の統計をする

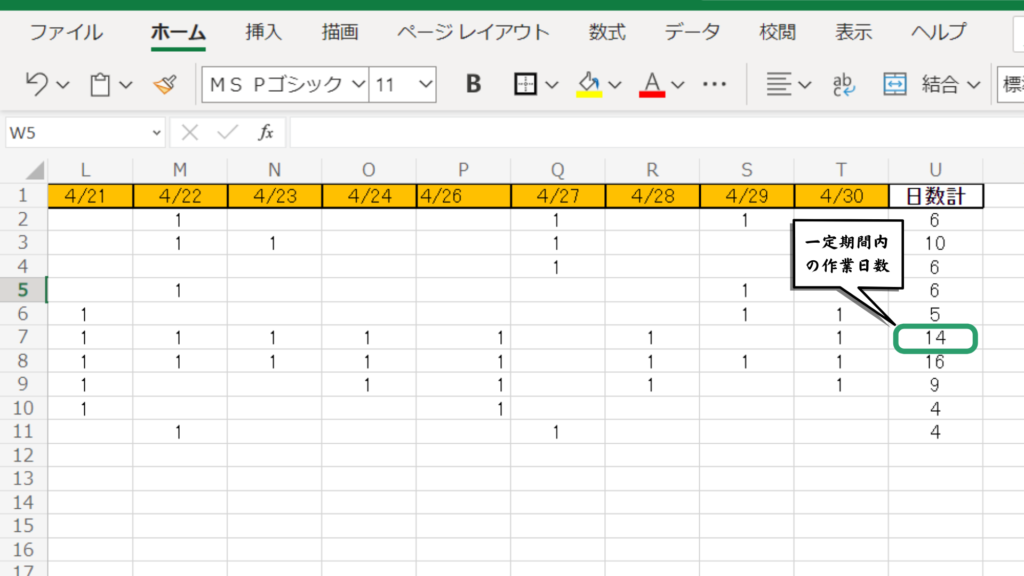

Step1の作業を一定期間続けてみて下さい。筆者は1ヶ月チェック印をつけて、以下のような作業合計日数を出しました。

Step2においてやることは、Step1でチェックした日数をただ合計するだけです。

エクセルであれば、数字をドラッグした後にSUMボタンを押すだけで秒で合計データが出るので、とても簡単です♪

各業務の時間を記録

Step3においても、そこまで難しい作業はありません。

最後に自分が各タスク完了までにかかるおおよその時間を記録してください。長期のプロジェクト作業の場合は、毎日各作業にどれくらい時間をかけているか、2、3日記録すれば大体わかってくるはずです。

Step3まで行うことができれば、期間内でタスクにかかるトータル時間がわかってきます。私の結果は下記データとなりました。

- 帳票チェック(@50分×6日)=300分

- 営業(@180分×10日)=1,800分

- 領収書作成(@40分×6日)=240分

- 書類申請(@120分×6日)=720分

- 書類作成(@80分×5日)=400分

- 予約チェック(@30分×14日)=420分

- メール返信(@40分×16日)=640分

- 資料作成(@90分×9日)=810分

- 会議(@40分×4日)=160分

- 掃除(@20分×4日)80分

上記データを見ると、期間内に1番時間をかけているのは、『営業』という結果になります。そして、最も時間をかけていないものは『掃除』となります。

顧客や上司の指示など、状況によって優先順位は多少変動しますが、筆者の業務の優先順位は以下と考えてよさそうです。

- 営業

- 資料作成

- 書類申請

- メール返信

- 予約チェック/書類作成

- 帳票チェック

- 領収書作成

- 会議

- 掃除

上司に相談しても、大体上記順位で正解と言われました。

優先順位の判断は、多少の違いが人によって出るのは当たり前なので、まずは自分を客観的に理解することからはじめてみましょう。

上記方法なら、何となくから具体的に優先順位が判断できますね。

まとめ

今回の記事、『優先順位がわからない』改善法はいかがだったでしょうか?

今まで自分で何となく優先順位をつけていた方も、当記事を通してより順位のつけ方が明確になったのであれば、筆者は大変うれしく思います。

最後に、簡単なおさらいをしましょう。

優先順位を決めるには重要性と緊急性の基準を理解して、予測を立てることが大切だと解説をしました。

しかし、ある程度の基準がわかっていたとしても、個人によって仕事の優先順位は若干異なります。

そこで大切なのが、作業を記録するということでしたね。

人によって業務処理スピードは様々です。まずは自分が一定期間にどれくらいの量を仕事をしていて、何分時間を費やしているかを知ることが非常に大切です。

記録は簡単な3つのステップでしたね。

優先順位は何となくの感覚でやるよりも、具体的なデータをもとに判断するほうがとても楽で間違いも少ないと筆者は考えています。そして、客観的データなので、周囲に質問されても正確に回答することができます。

優先順位さえ判断できれば、優先度の高いものを先に終わらせてしまい、就業時間がきたらとっとと帰ってしまいましょう。優先度が低いものは後からやっても間に合うのですから。

少し宣伝させて下さい。

当ブログは、別記事でも様々な仕事の悩みについて解決策を紹介しているので、興味がある方は目を通して、業務の役に立てて下さい。

仕事だけでなく、しっかりとしたプライベート時間を確保して、人生をより豊かなものにできるよう願っております。

ここまでお読み頂き、誠にありがとうございました!

コメント