こんにちは、モチです!

今回は『仕事の覚えの悪さ』を改善する方法を解説していきます。

毎日覚えることが多すぎて、頭がパニック状態なので助かります!

皆さんは、新しい環境下で業務を覚えるのは得意でしょうか?

筆者は過去に仕事覚えが悪くて、先輩上司によく叱られた記憶があります。『これ、前も言ったよね』なんて言われたときは、『すみませーん!』を連発し、かなりあきれ顔されました。

すごくよくわかります。

質問するのが怖くなってきてしまいますよ~

仕事が慣れるまでは、何が重要なポイントがつかめないために、上司の伝える様々な情報を聞き逃してしまうことは少なくないです。

大事なことをメモしていなければ怒られるし、メモをしっかり取らずに自力でやろうとすると失敗して、また叱られる。こんな負のスパイラルにおちいっている人は多いと思います。

そんな人に朗報です!!

私は記憶力が非常に悪い人間ですが、ひと工夫をして仕事の理解力を大きく高めることができました。信じられないかもしれませんが、当記事で紹介する『たった3つの手順』を実践するだけで、あなたの仕事人生が大きく変化します。

たった3つだけでいいならできそうかも…

信じるか信じないかは自由ですが、今の状況を改善したいのであれば、当記事に約5分ほど時間を割いてい頂ければ幸いです。

実践することで、仕事の覚えがよくなったと周囲の人はきっとあなたをみなおすことでしょう。

当記事は、以下3つの内容で順番に解説をしてまいります。

興味があるところにクリックすると、飛ばし読みができます!

もう読むのめんどくさい、早く結論から教えてくれ!

という方に向けて、結論から先に述べてしまうと、以下対策がベストです。

・メモはファイルに綴じるべし!

・ラベルシールにタイトルをつけるべし!

・忘れっぽい人はボイスレコーダーや動画を撮るべし!

上記策が答えとなりますが、本記事では対策の結論に至るまでの背景を詳しく解説していますので、詳細を知りたい方は、内容をチェックしてみて下さい。

仕事を覚えられない原因

筆者は過去に仕事を覚えられず、先輩に多々叱られたことがあります。ただ単に記憶力が良くないと言えばそれで終わりですが、自分だけそんな覚えが悪いなんてありえないと思いました。

そこで原因を考えてみました。

仕事を覚える人が早い人もいれば遅い人もいる、これは当たり前のことです。ここで劣等感を持ってしまうと、何も改善できないので、『仕事を覚えられないわけではない』とまずは考えて下さい。

原因をしっかり理解して、それに対する解決策さえわかればあなたは仕事が覚えられるようになるので、安心してください。

当パートでは、仕事が覚えられない原因を筆者の経験をもとに2つ挙げてみました。

- 指導者

- 仕事の多様さ

指導者

企業にもよりますが、多くの会社の研修はOJT(実際の仕事を通して指導する)がほとんどです。理解度やペースは指導者にゆだねられるため、『指導者中心』の進行速度となってしまいます。

そうなんです。情報処理が速すぎて全然ついていけませんよ。

また、OJTでは実践をしながら覚えなければいけないために、情報がぽろぽろとこぼれ落ちることが多いです。

お客者や上司は『これ』、『あれ』などの指示語で話しがどんどん進んでいき、結局何が重要な情報だったか忘れてしまうこともあります。

1番ややこしいのは、同じ意味でも違う言葉になってしまうことです。

また、OJT研修が終わった後によくあることは、教わったこととは違う言葉や言い回しで仕事の話が進んでしまうことです。

先輩上司は後輩に同じ内容で説明した気になってはいますが、使う言葉や過程が違っていることで後輩の頭は混乱してしまうのです。

仕事の多様さ

みなさんがご存じのように、仕事の手順は1本道ではありません。業務の状況によって、仕事が変化したりするのは日常茶飯事です。

例えば、研修ではAのパターンで仕事を教わっていたのに、実際は多くの人がBのパターンで仕事をしていたなんてことは経験したことはありませんか?

それ、まさにあるあるですよ。

教わる指導者と上司のやり方が異なるように、同じ業務内容でもゴールに到達するまでの過程は人それぞれです。

すべてがマニュアル通りに動く会社はほとんどないといっていいでしょう。完全に業務を効率化していれば話は別ですが、大体の企業は人によってやり方が異なります。

同じ業務でもやり方があちこちあると、パニックになってしまいます。

ADHD(発達障害)の方などは特にこれが顕著で、様々な情報が飛び交うといろんな方向に意識が移ってしまい、結果的に情報を取りこぼしてしまいます。

原因を踏まえて伝えたかったことは以下です。

2つの原因を挙げたうえで何を伝えたかったかと言うと、『仕事の覚え方は人それぞれ』ということです。

つまり、指導者に合わせた覚え方をすると仕事の理解スピードが乱され、仕事のバリエーションに合わせようとしてしまうと、仕事に集中できずに作業効率が悪くなってしまうのです。

これらの要素から、『仕事の覚えが悪い』と思ってしまうのですね。

はじめから完璧は無理

今までの内容から、仕事が覚えが悪いのはあなただけでなく、外からの要因も大きく関係しているのがおわかり頂けたかと思います。

仕事だけでなく、人はいきなり完璧に物事をこなすことはできません。赤ちゃんもいきなり立って歩くことができないように、少しずつ学習して歩くことができるようになるのです。

その考え方はわかりますが、やはり周りにも迷惑はかけたくないです。

そうですよね。

そこで効率よく業務を習得する方法を学んでいこうという話題に入っていきます。

仕事の要領がいい人はこれ以上読む必要がありませんが、要領をつかむのが苦手な人はこれから筆者が紹介する方法を是非試してみて下さい。

いきなり完璧に仕事をこなせる確約はできませんが、効率よく仕事を覚えることが可能となります。そして、『誰でも簡単にできる』3つのステップなので、覚えるのも超簡単なので必見です。

仕事を習う手順

私も含めてですが、仕事を覚えながらメモを取るのは非常に高度な技術です。これを完璧にやる方は今まで見たことがありません。

優秀な方は、教えたことの90%ほどしっかりメモできている人もいますが、メモができていても業務ができない人もいます。メモだけしっかり取れても仕事ができなければ、メモはごみと同じです。

仕事を覚える前提として、『1度ですべてのメモは取れない』と考えてください。

日本人特有の1度ですべて覚えようとするのは良くない習慣だと筆者は思います。1度で覚えられれば素晴らしいですが、すべての人はそのようにできるわけではありません。

大事なのは、『自分なりにメモを取り、説明を聞く』ことだと思っています。

ですが、私はメモすら上手くできそうにないです。

メモを上手く取ることに自信がない方は、別記事の上手にメモを取るにはどうすればいい?でも紹介しているので参考にしてみましょう。

メモに自信がない人は、メモすることを減らしてしまいましょう!

えっ⁉

逆にメモしないのですか??

メモしなければいけないはずなのに、メモをしないで仕事を覚えるとはどのようなことでしょうか?

これから解説していく3つのステップをもとに一緒に理解していきましょう。

自分なりにメモを取る

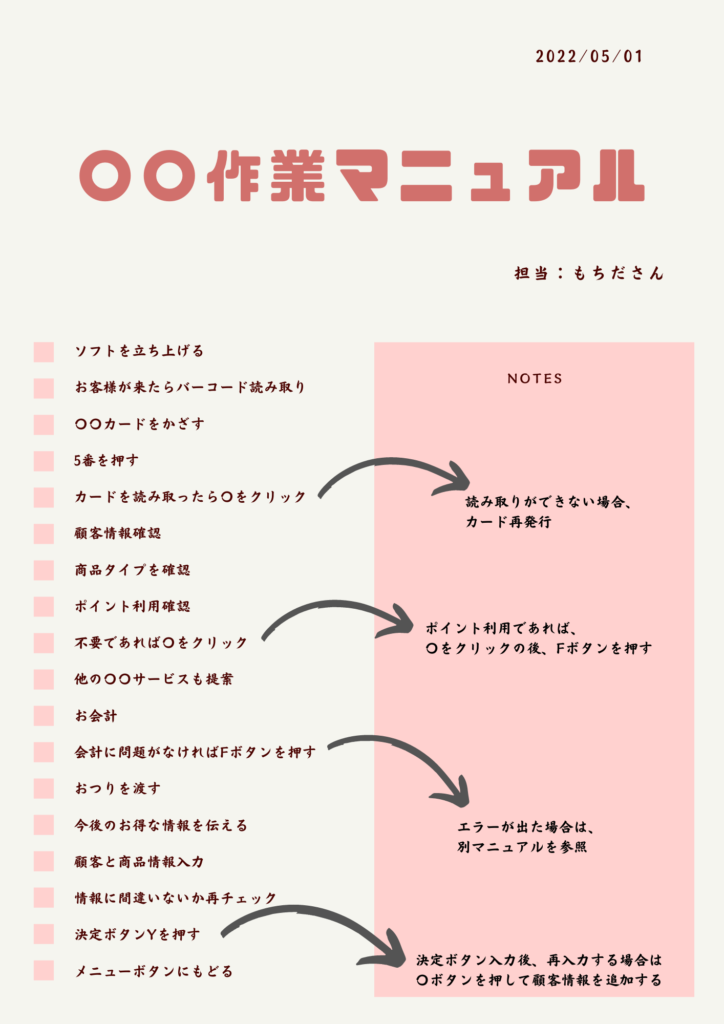

会社によってはマニュアルなどが存在しており、そのマニュアルに沿って社員は仕事をしていきます。1番手っ取り早いのはマニュアル通りに仕事を覚えることですが、指導者は完全にマニュアル通りに教えることは残念ながらできません。

そこで自分なりにメモを取ることが必要となります。

メモはゼロから取ろうとすると、『メモを取ること』に一生懸命になってしまい、説明が頭にインプットされないことがあります。

いざメモを見直しても、『このメモなんだっけ?』というケースを体験したことがある人も多いはずです。

新人時代は特にそんなことばかりで、何度も質問してしまいました。

メモを取るということは悪いことではないですが、覚えていなければ全く意味を成しません。メモのせいで覚えられないなら、極力メモを減らすように工夫してしまいましょう。

私が提案することはたった2つです。

- マニュアルをコピーする

- 写真や動画を撮る

マニュアルをコピーする

マニュアルがある企業では、そのマニュアルをベースに社員がそれぞれ自分たちのやりやすいスタイルに業務を調整しています。

つまり、メモを取る際はゼロからではなく、既に存在している業務方法に自分なりに『書き加える』だけでいいのです。

わからないところだけ書き加えることは、理解度をより高められます。

マニュアルをまずは印刷して、コピーした用紙に自分なりに仕事のやり方をメモするだけなので、集中して話を聴く時間が増えます。聴く時間が増えるということはそれだけ理解度も高まり、仕事の覚えもよくなることにつながります。

確かにこれなら効率よく仕事を覚えられそうですね。

マニュアルはメモと違ってきれいにまとめられているので、家に帰っても復習しやすく、何のメモか忘れることもほとんどありません。

写真や動画を撮る

企業によっては、マニュアル印刷NGというところが結構あります。

そんな時は、『写真や動画を撮る』方法がおすすめです。できれば写真よりも動画のほうが声も入るので、復習がしやすいです。

メモで集中力が散漫になってしまう人は、動画ボタンを1プッシュすればOKです。

メモはたくさん手を動かすことで教科書になることに対し、動画はボタン1つで最高の教科書となるので、非常にらくちんです。

また、上司の教えた教えてないなどの証拠もばっちり残るので、曖昧な指導を明確にする最強ツールとなるでしょう。

図なんて書いていたら時間が取られてしまうので、写真や動画は非常に有効ですね♪

言葉では上手く説明できない映像をメモにするのは非常に難しく、説明に集中することもできません。そんなときのために写真を撮って、図の簡略化をしてしまいましょう。

書き加える

自分なりのメモをして、説明を聞ける時間が確保できるようになったら、次のステップは『書き加え』をします。

ステップ1で説明したマニュアルのコピー用紙に書き加えることもいいですが、メモが大量の場合は『ワード』や『PCのメモ』などに書き加えていくことをおすすめします。

メモを紙に大量に書きこむと情報の整理が難しくなるので、『自分なりのマニュアル』を作成するといいでしょう。

上記は一例ですが、自分なりのメモをマニュアルコピー用紙に書いたら、PCで作成したマニュアルに項目を追加していくと情報がきっちりと整理できて抜けがなくなります。

ポイントは、記憶が新しいうちにどんどん作成してください。

人の脳は学習の20分後に42%を忘れ、1時間後には56%忘れ、1日後には74%忘れると言われています。(エビングハウスの研究より)

なので、記憶が新しいうちに覚えている限りのことを書き加えて、教えてもらった当日中にマニュアル作成することを筆者はおすすめします。

それでも抜けが出てしまいそうで不安があります。

いきなり完璧なマニュアルを作ることはできないかもしれませんが、不明な点はできるだけ早く質問してください。

日がしばらく経過してから質問するとマイナスな印象となってしまうので、初日に聞き直しするのが最大のチャンスと考えて下さい。聞き直した部分は、すぐにメモに書き加えておきましょう。

わかりやすいように管理

最後のステップは、今までまとめた自分のマニュアルを整理することです。マニュアルの整理の仕方は人によってやり方はあるかと思いますが、筆者がおすすめする方法はマニュアルファイルを作ることです。

ファイルに用意するものは、以下3点です。

- 穴あきファイル

- ラベルシール

- クリアポケット

察しの良い方は既にお気づきかと思いますが、クリアポケットをおすすめする理由は、『穴をあける手間が省ける』ということに加え、『紙がくしゃくしゃにならない』という2つの利点があります。

紹介している3点がどのようなものかイメージしてもらうために、商品宣伝をさせて頂きます。

穴あきファイル、ラベルシール、クリアポケットは、以下のようなものを購入して頂くとマニュアルが作りやすくなります。

100均でもそろえることが可能ですが、業務によっては大量の情報をファイリングする可能性もあるので、100均アイテムよりも業務用のものを購入した方がお得になるかもしれません。

サイズはA4で、ラベルは真っ白なものシールよりも、枠があるような『ワンポイントある見やすいシール』を使うと、業務確認の際にすぐ見つかります。

ラベルシールの代用で付箋もいいですが、付箋は粘着力が強いものを選んでください。

どうしてA4サイズなのでしょうか? メモを確認するならコンパクトな方がいいと思うのですが。

メモはコンパクトな方がいいのは間違いありませんが、初めて覚える業務の情報は大量です。小さなメモ用紙では何ページもめくって業務マニュアルを探さなければならず、時間効率を考えるとおすすめできません。

さらに、マニュアルなどは基本A4サイズが多いので、ファイリングするときもA4サイズのクリアポケットに入れるだけと非常に簡単です。

情報整理の極めつけは、穴あきファイルを使うことが重要です。

穴あきファイルのいいところは、『情報を入れ替えやすい』ところにあります。付け加えたい情報があれば、クリアポケットを好きなところに綴じることが可能です。

また、不要な情報もクリアポケットを外すだけでOKなので、情報整理が非常に簡単です。

確かに、穴あきファイルならいろんな情報が増えてもきれいに整理できそうですね。

情報整理が苦手だと思う方は、是非私が紹介する3点セットを利用してマニュアル管理をしてみて下さい。今までペラペラとメモで探していたことが『秒』で確認することができるようになります。

メモの取り方

今までの内容が理解できた人は、かなり仕事の覚えの悪さを克服できたと思っていいでしょう。

しかし、意外に難しい業務項目の1つで『メモが上手くできない』ということがあります。皆さんはこんな経験をしたことはありませんか?

この業務については〇〇をして、その後に△△をしてね。

はい、わかりました。

内容はわかったけど、どうメモしたらいいんだろう?

次は□□のやりかただけど… XXXX

やばい、メモ書いているうちに、次の説明はじまってしまった!!

メモの取り方がよくわからないために、書いている間に次の説明が始まってしまい、情報の取りこぼしが発生してしまうことは、結構よくある出来事です。

普段からメモを取らない方は、メモをうまく取ろうとしてもいきなりできるものではありません。

当ブログの別記事、上手にメモを取るにはどうすればいい?からメモを上手に取る方法を学ぶことができますが、業務メモで大事なポイントはたった1つです。

『箇条書きで簡潔に書くこと』

これだけです。

箇条書きすることは、情報の整理にも役立つのでおすすめです。

メモは箇条書きに徹する

先輩上司によっては説明を長々する人がいます。一例をあげると、そして、なので、つまりなどの接続詞を使って話が長くなり、メモの情報がぐちゃぐちゃになってしまいます。下記はそのやり取りの例です。

今回は〇〇の使い方について説明します。まず、左上にあるアイコンをクリックしてメニューページを開きます。そして、4番の顧客ネーム検索をクリックした後、名前入力をして、エンターキーを押すと顧客情報の一覧を確認することが可能となります。そして、×××をすると….

上記説明内容を見て、あなたはどう思いましたか? 私は非常にわかりづらいと感じました。このように口頭で説明されたものをそのままメモすると、業務を確認する際も非常に見ずらいです。

なので、上記説明は以下のように箇条書きにするとわかりやすくなります。

-

【顧客情報検索】

- 左上のアイコンクリック

- メニューで4番押すと顧客検索

- 名前入力後にエンターキー

当パートでの重要ポイントは、『長い会話や文章は分解する』ということです。内容を箇条書きで分解することができれば、仮に業務の順番が間違っていたとしても、上司に質問することで足りないピースを埋められることが可能となります。

壁文字のような文章を見せられると、読む側も何が不明なのかわかりずらいので、できるだけ箇条書きにしましょう。

箇条書きにすることで、自分と相手の両方がわかりやすくなるということですね。

箇条書きは決して難しいことではありません。箇条書きに慣れていない方は、まずは読点『、』で1つの段落を作ってしまって問題ありません。

慣れてくれば、何が重要ポイントで、どういうようにメモすればいいかわかるようになってきます。

とにかくメモをするときは、箇条書きを徹底して情報をわかりやすくして下さい。

箇条書きをトライしたけど、どうしてもできないという方は、ボイスレコーダーや、携帯から動画を撮って、何度も復習すると良いでしょう。

まとめ

今回の記事、『仕事の覚えが悪い』改善法はいかがだったでしょうか?

人には記憶力がいい人もいればいれば、よくない人もいます。しかし、工夫次第で短所も改善できるということを当記事で理解して頂けたのであればとてもうれしく思います。

最後に今回のおさらいをしましょう。

仕事の覚えが悪いというのは、誰かと比較しているだけであって、『仕事が覚えられないわけではない』ということを頭に叩き込むのが大事だと伝えました。

そうでしたね。

そして、改善方法の手順は3つありましね。

- 自分なりにメモをする

- 書き加える

- わかりやすいように管理する

メモすることを極力減らして、上記3つの手順を忠実に行うことができれば、情報整理がより向上し、業務の抜けも少なることは間違いありません。

どうしても上手く情報整理ができなければ、はじめは動画や写真などをフル活用して、少しずつ仕事を覚えていけば問題ありません。

初めてやることはいろいろ覚えることが多くて大変ですが、私が紹介してきた方法を実践すれば、いつか必ず仕事を覚えることができるので自信を持って下さい!

宣伝になりますが、当ブログは当記事以外にも、様々な仕事の悩みについて別記事で解決策を紹介しているので、興味がある方は目を通して、業務の役に立てて下さい。

ここまでお読み頂き、誠にありがとうございました!

コメント