こんちは、モチです!

今回はビジネスマナーでもデリケートな、『お悔み』について解説します。

今まで経験したことがないですが、いざという時の為にご教授お願いします。

喜ばしいことではないですが、皆様は『お通夜』や『告別式』に参列したことはありますか?

プライベートだけでなく、ビジネスでも必ず訪れるお悔みの場面。いざ参列して、『不謹慎』と取られないように、しっかりと学んでいきましょう。

突然の訃報でもすぐ対応できるように、興味があるパートのみにジャンプできるように工夫しました。

当記事は、以下7つの問題を順に解決していきます。

興味があるところにクリックすると、飛ばし読みができます!

お通夜と告別式どちらに参列?

突然、知り合いの訃報を聞いたとき、頭によぎるのは故人に次いで、『お通夜』と『告別式』のことではないでしょうか?

ご存じの方も多いかと思いますが、まずはお通夜と告別式に参列する間柄を確認しておきましょう。

お通夜

お通夜と告別式は、どちらに参列したら良いのでしょうか?

親しい間柄なら、両方参列してもOKです!

お通夜と告別式はどちらの参列も可能ですが、一応間柄で区別されています。

お通夜においては、以下のような親しい間柄の人が参列されています。

- 親戚

- 親しい友人

- 職場の人

通夜は基本18時頃から行われるので、仕事終わりでも参列しやすくなっています。

日中の都合がつかない人は、お通夜に参列だけでも問題ありません。

告別式

お通夜は親しい間柄の人が参列するのに対し、告別式はそれ以外の間柄の人も参列可能です。

それ以外の間柄とは、以下のような人たちを示します。

- 友達の親

- 恩師

- 疎遠の友人

告別式は日中に行われることが多く、平日だと参列できないケースがあります。

そのために、現在は間柄のルールも関係なく、『どちらに行ってもいい』ということになっています。

そうなんですね。

ですが、時間に都合が会えば、間柄の気遣いをしたほうがよさそうですね。

そうですね。

憔悴されてるご遺族に、できるだけ負担をかけさせないほうが良いかもしれません。

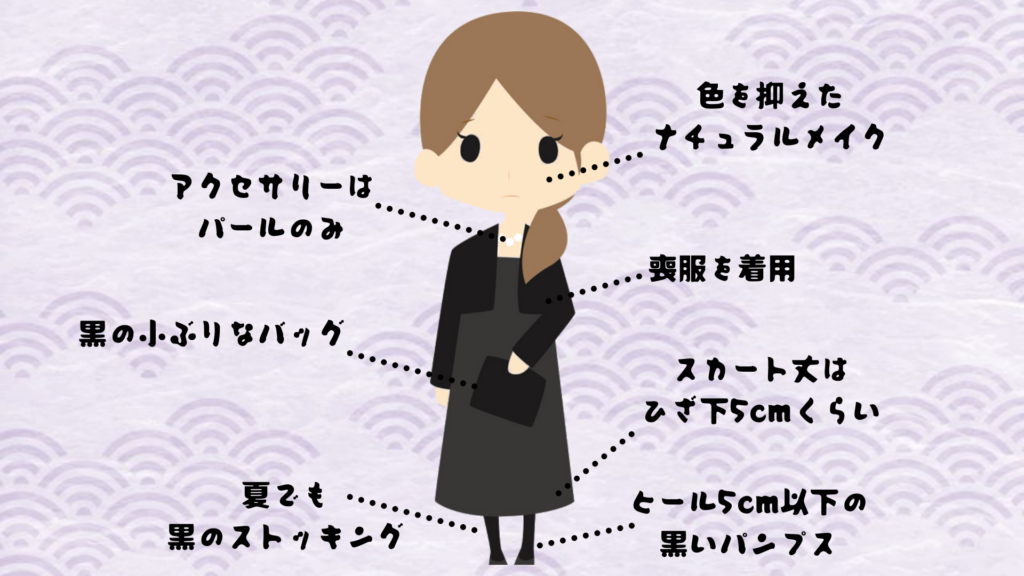

服装について

葬儀の際は喪服が1番良いのですが、『喪服を持っていない』という人も少なくありません。

このパートでは、葬儀の最低限の服装マナーを解説していきます。

就職したばかりで、喪服がないのですがどうすればいいのでしょうか?

そんな方は『お通夜』に参列して下さい。

喪服を持っていないという方は、『お通夜なら急なことで間に合わなかったと』という事情を汲んで、黒のワンピースやスーツもありです。

但し、告別式は喪服はマストですので、喪服がない方はお通夜に参列をして下さい。

どうしても告別式に参列しなければいけないという方は、『喪服レンタル』の礼服レンタル.comを利用して下さい。

一般的なものを購入すれば、3~5万かかりますが、レンタルであれば、4,800円(3泊4日)で借りれます。16時までオーダーすれば、最短で「翌日の午前中」にお届けできるので、大変便利です。

あまり着る機会が少なく、体型が変わりやすい喪服なら、レンタルもアリですね!

葬儀の服装において、男性はそこまで気を遣わないかもしれませんが、女性の方は下記服装で参列するのが最低限のマナーです。

レザーのバッグや毛皮など、生き物の死と繋がるものはマナー違反。エナメルやナイロンなどの光沢のあるアイテムも避けよう!

持ち物について

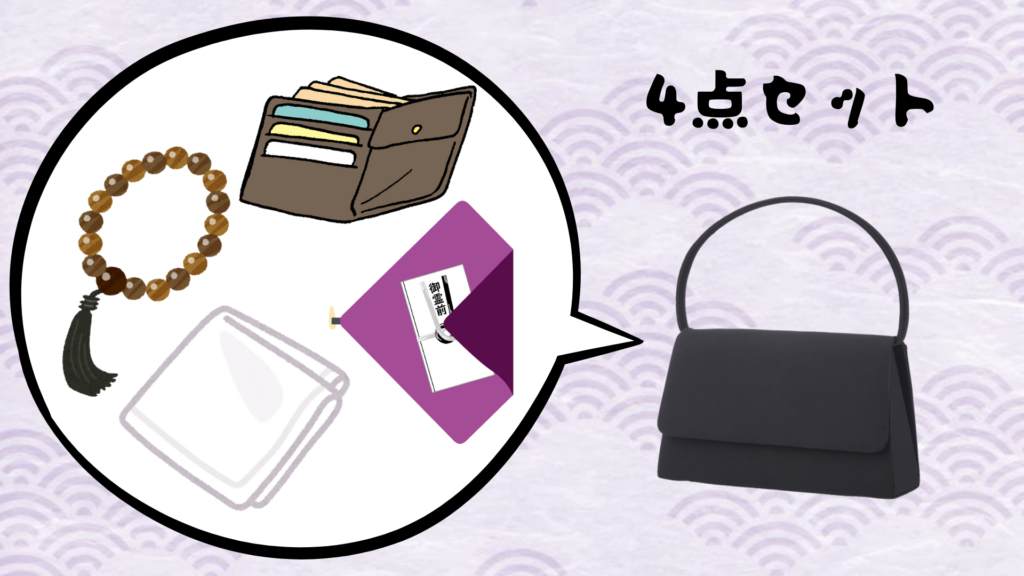

どんな急な葬儀だとしても、必ず持っていかなければいけないものがあります。

男女共通で最低必要なアイテム4点を紹介します。

数珠

色や素材は決まってはいませんが、男性は大きい珠の数珠、女性は小さい珠の数珠を使います。

急に必要になった場合は、仏壇仏具店、数珠専門店はもちろん、デパート、紳士服専門店、ホームセンター、ネットショップなどで購入できます。

各宗派や地域に相応なものが必要となることもあるので、全ての宗派で使える数珠がおすすめです。

アマゾンでも、下記の全宗派対応の数珠がベストセラーで販売されています。

今のうちに買っておけば、当日バタバタしなくてよさそうですね。

袱紗に包んだ不祝儀袋

お香典は、弔事用の袱紗(ふくさ)に包んで下さい。万一、袱紗を忘れた場合は、『ハンカチ』を代用して下さい。

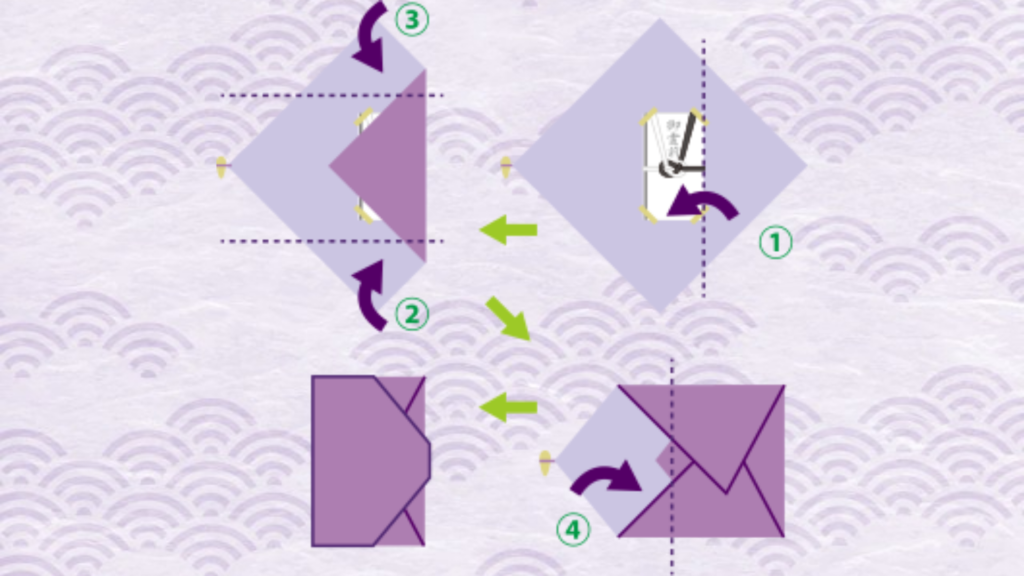

包み方は、下記イラストを参考にしてください。

小ぶりの財布

お通夜に参列する場合、バッグは目立たない小さいものが定番です。

女性は光沢のない黒色で布製のハンドバッグを持ち、男性の場合は手ぶらが基本です。なので、最小限の持ち物である小さめの財布を持つといいでしょう。

白か黒のハンカチ

葬儀では、目立つものを持っていくのはNGです。

ハンカチにおいても柄があるものではなく、シンプルな白もしくは黒を持っていきましょう。

お香典の目安

お香典は、もともと霊前に香や米を供えていた習慣が、現代で現金になりました。

そのため、基本的には少額でも問題ありません。付き合いの深さによって金額を上げるのも良いですが、あまりに多いと喜びの印象を与えるので注意しましょう。

金額の目安はいくら位なのでしょうか?

以下金額を目安にして下さい。

- 友達の親:¥3,000~5,000

- 友人、恩師、職場の人:¥5,000

- 親戚:¥5,000~10,000

上記金額を、不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)に入れて通夜か告別式に持参し、受付に渡します。

お札については、万札、五千円札、千円札、どのお札を使用しても問題ありませんが、最小限の枚数になるように準備をして下さい。(新札は不幸を予兆していると考えられるのでNG)

不祝儀袋は香典袋ということで大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。

不祝儀袋の使い方もお伝えしますね。

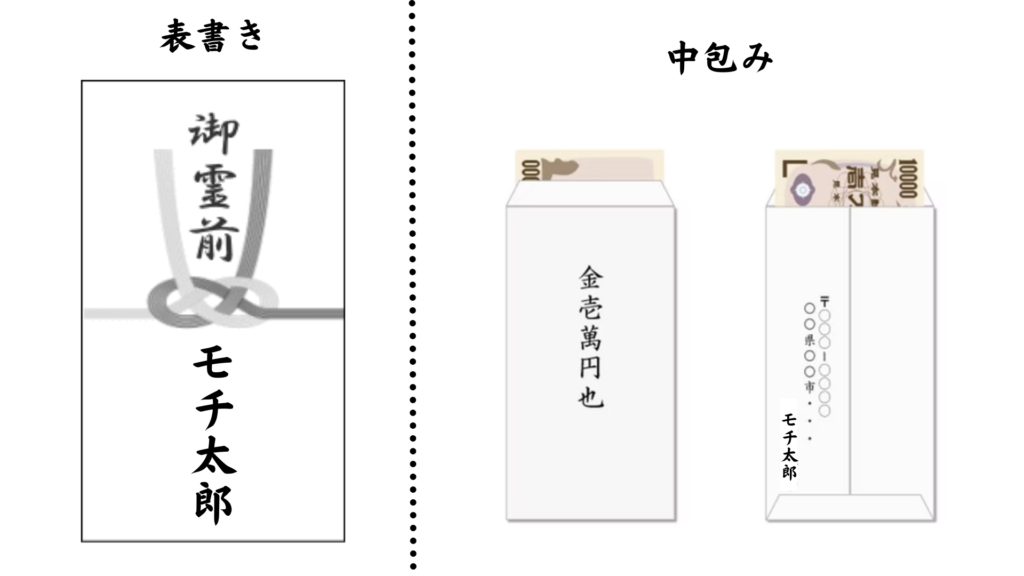

不祝儀袋の使い方

不祝儀袋の選び方にも決まりがありますので、ここでしっかり覚えていきましょう!

不祝儀袋の選択には、大きく2つの条件を考えて決めます。

- 宗派

- 包む金額

葬儀には、仏式・神式・キリスト教式など宗教や宗派、地方により異なりますので、事前に調べてから選択されるのがベストです。

急を要している場合は、どうすればいいのでしょうか?

そのような場合は、『御霊前』を選んでください。

表書きのフルネームは箇所は、必ず筆ペンなどで書いて下さい。

不祝儀袋は、包む金額に合わせて選択しましょう。

- 5,000円未満:水引が印刷されているもの

- 5,000円以上:藍銀印刷された水引の香典袋

- 1~2万円:実際の黒白の水引をかけた水引金封

- 3~5万円:双銀の水引がついた中金封

1万円以上からは、近い親戚や兄弟、取引先なので包む金額なので、自分の関係性と年齢を確認してから包むようにしましょう。

ご遺族にかける言葉

誰もが悩んでしまう、葬儀中での声をかける言葉。

あなたがどんなに言葉を尽くしても、ご遺族の悲しみを和らげることは難しいでしょう。

どんな言葉をかけるのが正解なのでしょう?

特別な言葉を無理してかける必要はありません。

近い親族であれば、多少の言葉をかけてもよいかもしれませんが、相手も憔悴している中で無理に言葉をかける必要はありません。

むしろ、何も言わずにアイコンタクトをしたり、おじぎをするのが思いやりです。

心の内でお悔みしていれば、失礼にあたりません。

普段使いもしない言葉をかけても、空回りをして、かえって不謹慎と取られる可能性もあります。言うとしても、『この度はご愁傷さまです』程度にしておきましょう。

近い関係でなければ、アイコンタクトで十分!

お焼香の作法

仏式のお焼香で最もよく見られるのは、『立ち式』ではないでしょうか?

お焼香の回数は、一般的に3回と言われていますが、寺や地域によって異なるので、お焼香前にスタイルを確認しておくのが良いでしょう。

立ち式の一般的な作法は、以下4つの順序を参考にして下さい。

- 僧侶、遺族に一礼

- 遺影に合掌、一礼

- お焼香を3回

- 再び合掌、一礼

僧侶、遺族に一礼

順番が来たら次の人に軽く会釈をして霊前に行きます。

霊前の手前で、僧侶、ご遺族の順に一礼をしましょう。

遺影に合掌、一礼

遺影を仰いで合掌しましょう。この時に数珠は両手にかけて下さい。

合掌後に手をおろし、遺影に一礼しましょう。

お焼香を3回

抹香を人差し指、中指、親指でつまみ、軽く頭を下げながら目の高さに押しいただき、香炉へ入れて下さい。

再び合掌、一礼

合掌して個人の冥福を祈り、一礼。

そのまま一歩下がって、僧侶とご遺族に一礼して席に戻りましょう。

基本は上記スタイルですが、自分の前の人のやり方を参考にして、真似するのが無難です。

わかりました。

作法を今のうちに予習して、本番に挑みます。

葬儀後のマナー

このパートでは、葬儀後に心がけるマナーや、葬儀が終わってからお亡くなりになったことを知った場合の2点について解説していきます。

ご遺族の方に失礼がないように、覚えておきましょう。

葬儀が終わってから知った場合

大切な方が亡くなられてから、相手のご遺族は慌ただしい最中かもしれません。

追悼の意を伝えたくても、メールでは軽いし、電話も相手の状況がわからず戸惑ってしまうでしょう。

そんな状況では何がベストなのでしょうか?

お香典を送るのが、1番相手の負担を減らせます。

突然の訃報であれば、ご遺族は葬儀後も忙しく、電話やメールなどに対応する余裕もない可能性があります。

相手にとって負担とならないのは、お香典を送ることでしょう。『お気を落とさず』など一言添えて送るとより良いでしょう。

四十九日の前と後で少し状況が変わるので注意です。

四十九日の前と後で、不祝儀袋が変わってくるので注意して下さい。

- 四十九日の法要前の場合は、『御霊前』

- 四十九日後の場合は、『御仏前』

上記状況に合わせて不祝儀袋を、郵便局の現金書留で送りましょう。

神様に関わる行動に誘うのはNG

まずは、忌中(きちゅう)と喪中(もちゅう)についてのマナーを覚えておきましょう。

- 忌中:家にこもって謹慎する期間。友人との食事会などを誘うのは控える

- 喪中:結婚式や神様を迎える行事(正月)の年賀状を送るのはNG

※神の行事にあたらないお中元やお歳暮は忌中でも喪中でもOK

忌中とは四十九日の法要までとなり、死後1年目の一周忌がまでが喪中です。

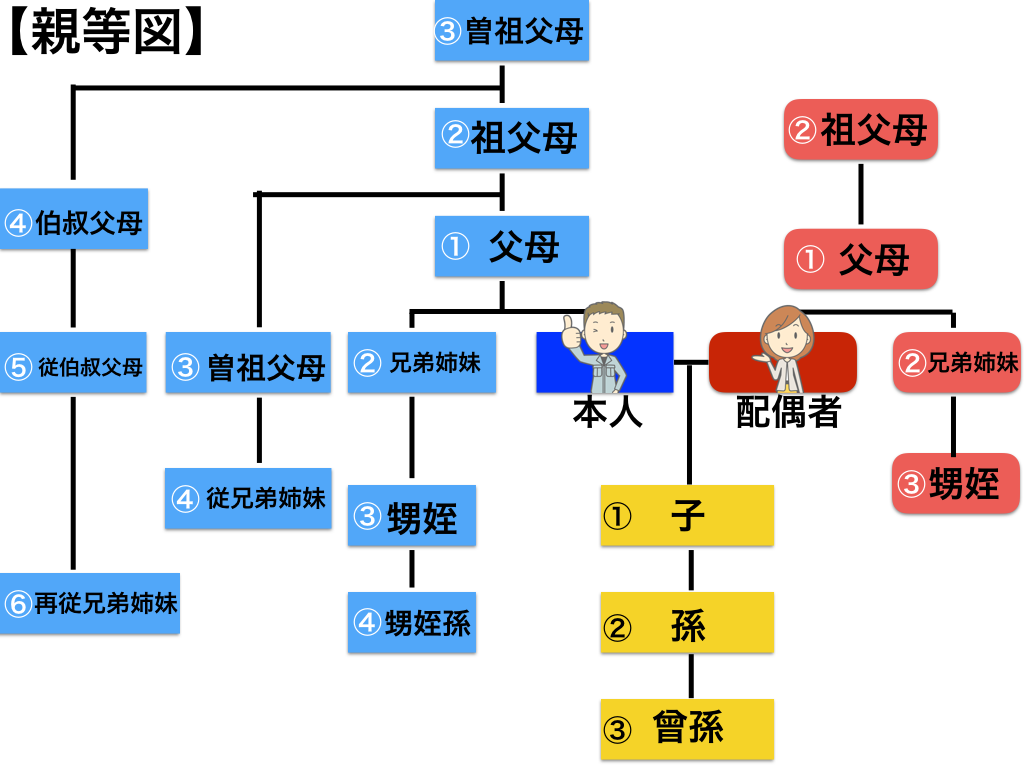

親族のどこまでが喪に服すのでしょうか?

配偶者と1親等にあたる父母と子、2親等にあたるきょうだい、祖父母、孫までとされています。

とにかく、喪が明けるまでの間は、結婚式の招待など神事に関わらせるのは避けてあげましょう。

まとめ

今回のマナー解説は、皆様のお役に立てたでしょうか?

葬儀が初めての方にとっては、わからないことだらけだったかと思いますが、最初は誰でも初心者なので問題ありません。

当記事を通して、少しでもご遺族の気持ちに寄り添うことができたのであれば、筆者は満足です。

経験者より、最低限の準備を伝えておきます。

突然の訃報であればどうしようもありませんが、万一に備えて、喪服と数珠の準備は万全にしたほうが良いです。

万全とはどういう意味でしょう?

喪服と数珠の2つは、すぐに用意できない可能性が高いです。体型が変わってしまったら喪服を着るのは不可能となりますので、日頃から体型チェックすることをおすすめします。

数珠においては、どの宗派でも万能のものを備えていると、当日あたふたしなくて済みますので、今購入しておくと良いでしょう。

ここまで読んで頂き、誠にありがとうございました!

また、次回お会いできることを楽しみにしております。

コメント