こんちは、モチです!

今回は災害時のヒーロー『消防士』を解説します。

消防士になろうと思ってるんで、情報をお願いします!

消防士は火を消すイメージが強いと思いますが、それ以外にどのような業務をしているかご存じでしょうか?

火消しヒーローの裏側は、どうやらとても地道な業務や訓練を行っているようです。

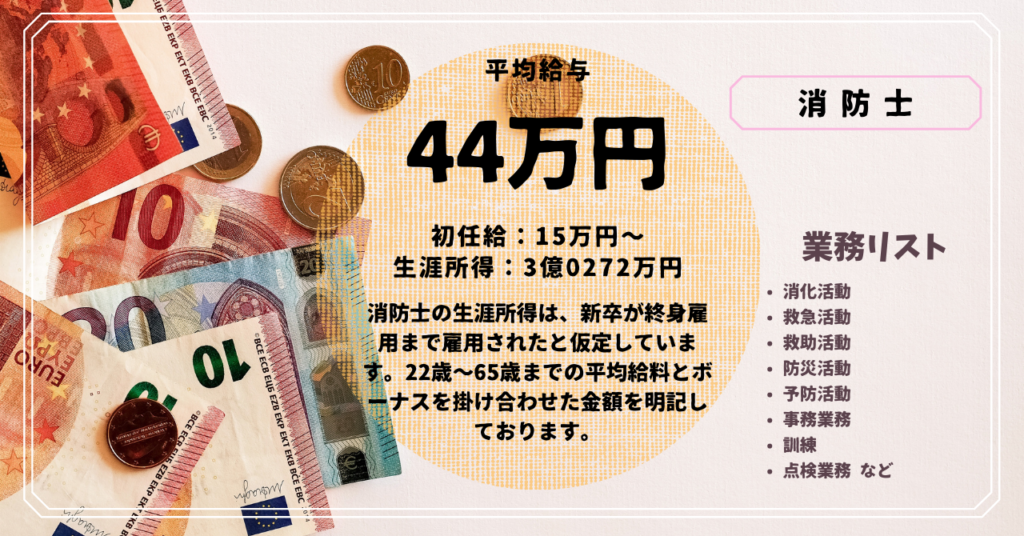

当記事では、『消防士の仕事情報』と合わせて『階級別給与』についても紹介して参りますので、消防士に興味がある方は、是非最後までお付き合い頂ければ幸いです。

当記事では、以下5構成で解説します。

興味があるところにクリックすると、飛ばし読みができます!

消防士について

※都市部では高卒用と大卒用の試験があります。合格後、消防士の業務は同じですが、初任給の時点では高卒と大卒で4~5万円ほど差があるようです。

仕事内容

消防士は皆さんが知っているように、火を消して人命救助するのがメインの職業です。

ちなみに、消防士の正式名称は『消防吏員』といい、地方公務員です。

意外と知られていないのが、消防士と消防団員は異なるので注意して下さい。

えっ⁉

そうなんですか??

世間でよく耳にする消防団員は、消防士とはカテゴリーが別なので、ここで定義しておきます。

- 消防士:公務員試験に合格したプロ

- 消防団員:地域のボランティア

消防士は火消の専門家として活躍して、消防団員は消防士の活動をサポートしたり、地域密着型の予防活動を行っています。

なるほど~

そうだったのか!

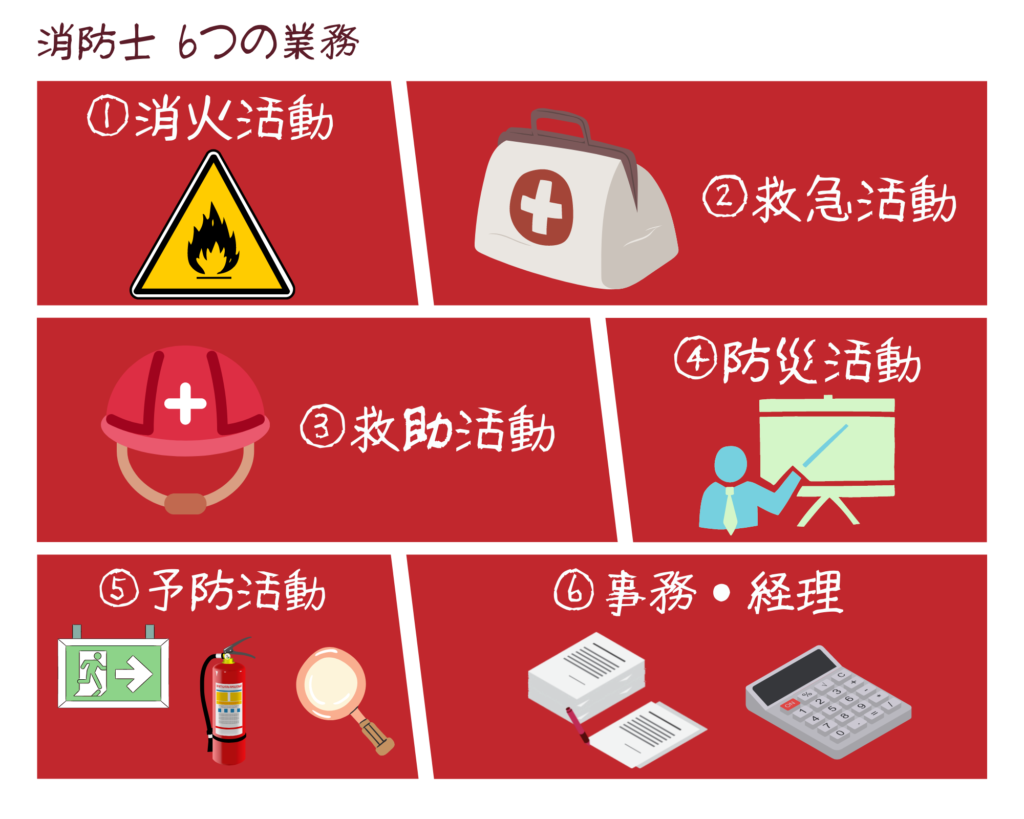

火消しのプロ消防士は、主に以下6つの業務を行って市民の安全を維持しています。

- 消火活動

- 救急活動

- 救助活動

- 防災活動

- 予防活動

- 事務・経理

消火活動

私たちがイメージする消防士の仕事の代表、火を消す活動です。

消防士は出火状況を確認し、火をくい止めると同時に現場や近隣住民の人命救助を行います。

消火活動では危険を伴う状況が続く為、近隣住人を安全な場所へ誘導し、活動現場の障害物となるものを取り除いて安全を確保します。

救急活動

交通事故をはじめ、一般事故によってケガを負った人や急病人に対して応急手当てを施し医療機関に搬送する仕事です。

現場における応急手当は高度で的確な処置が必要となる為、救急救命士が同乗し処置にあたります。

救助活動

私たちがニュースでよく目にする災害現場で、人命を救助する仕事です。

救助活動の主な活動現場は、火事、交通事故、山の崩落地、河川などからの救出となります。

時間との闘う仕事なので、迅速な行動且つ的確な判断が求められます。

防災活動

火災が起きないように、防災指導を行います。

防災活動は災害を未然に防ぎ、被害を最小限にくい止めることを目的にしています。

消防士は定期的に以下のような場所で、消火器や初期消火、身体防護、救出・救護等の訓練・指導を行っています。

- 学校

- 町会

- 自治会

予防活動

建物の防火上の安全性や消防用設備などの状況を審査・検査し、その結果に基づく指導を行う業務です。

予防活動をする際、消防員は実際に現場に向かい、防災の基準を満たしているか厳しくチェックを行っています。

事務業務

火を消す、救助活動をするのみが消防隊ではありません。消防局を運営するためには、裏方業務が必要不可欠です。

消防局組織を支える事務業務としては、経理、総務、施設管理、人事などがあり、隊員との連携を取るパイプラインのポジションとしても活躍しています。

消防士って結構やること多いのですね!!

人命救助には、地道な積み重ねが必要と再認識できますね。

消防士の階級制度

消防士の仕事概要は前項でイメージできたかと思いますが、消防士には階級があり、階級によって業務範囲が異なります。

このパートでは、『階級別業務範囲』と『ランク別平均年収』について解説をしていきます。

★消防士の10階級★

所属する地方自治体によりますが、大都市である東京消防庁は消防士の階級が10段階に分かれています。小規模な地方の消防本部の場合は、5段階くらいのようです。

下記は階級別平均年収詳細です。

- 消防総監:年収1500万円前後

- 消防司監:年収800~1000万円

- 消防正監:年収700万円前後

- 消防監:年収600万円前後

- 消防司令長:年収500~600万円

- 消防司令:年収500~600万円

- 消防司令補:年収約500万円

- 消防士長:年収400~500万円

- 消防副士長:年収300万円前後

- 消防士:年収300万円前後

1番はじめの階級は『消防士』からスタートとなります。各階級で行える業務範囲が変わってきます。

- 消防士:火災や災害が起これば、真っ先に現場へ向かい、消火や救助活動を行う

- 消防副士長:消防士を数年すると与えられる先輩という称号

- 消防士長:特定車両のリーダー。状況次第では小隊の隊長を務める

- 消防司令補:現場の消防活動の中では最上位階級。各小隊の隊長を務める

- 消防司令:現場の最高リーダーで大隊長と称される。現場では指揮がメイン

- 消防司令長:現場では複数の隊を指揮する総司令で隊長としても働く

- 消防監:消防職員が100人以上、または人口10万人以上の市町村の消防長

- 消防正監:消防職員が200人以上、または人口30万人以上の市町村の消防長

- 消防司監:法令指定都市の消防庁、または東京消防庁の次長、部長クラス

- 消防総監:東京消防庁の長であり、消防官の中で最高位の階級

現場の人は命をはっているのもかかわらず、上記給料は少し疑問ですね。

確かにそうですね。

消防士の昇進はそこまで学歴が関係ないようなので、給料アップを考えているのであれば、昇任試験を受けるといいでしょう。

昇進するには?

どんなに命をはって人を助けても、給料が増えなければ隊員のモチベーションも上がりません。

そのため、消防士にはどんな隊員にも昇進のチャンスを与える『昇任試験』があります。

試験はどのようなものなのでしょうか?

所属する地方自治体によって異なるようです。

消防士の昇任試験は、所属する地方自治体でも多少の違いがありますが、基本は一般教養と専門知識を求められる試験です。

具体的には、以下項目が試験に出てくるようです。

- 予防、予防(消防用設備等)

- 予防(危険物)

- 警防

- 火災調査

- 救助

- 機械

- 消防組織

- 防災

- 救急

- 救助 など

昇任試験の種類によって、出題項目も変わってくるので、詳細は各自治体で調べてから勉強しましょう。

昇任試験は以下のような種類に分かれています。

- 消防副士長昇任試験

- 消防士長昇任試験

- 消防司令補昇任試験

- 消防司令昇任試験

上記試験は誰でも受けれるわけではなく、『勤務年数』が大きく関わってくるようです。詳細は所属されている自治体での確認が間違いないかと思います。

上級階級である、消防司令、消防監、消防正監は全職員数でも10~15%程度しかおらず、消防司令以上は、日頃の勤務態度、勤務成績などを評価して決められるようです。

努力すれば評価されるのはとてもいい制度ですね!

消防士になるには?

先ほどの説明で、消防士の仕事や組織のイメージがつかめたと思いますが、実際どうすれば消防士になれるか気になりますよね?

このパートでは、消防士になるための『道のり』や『条件』について解説をします。

消防士になるには何か資格やスキルを持っていないとなれませんか?

まずは、どのようなルートをたどればいいか確認していきましょう!

消防士までの道のり

消防士になる道は、非常にシンプルで、『消防官採用試験に合格』することです。採用試験を受験するにあたって、特別な資格やスキルは必要ありません。

採用試験は自治体によって内容が若干異なっており、東京消防庁での採用試験は「Ⅰ類」「Ⅱ類」「Ⅲ類」「専門系」の4つの区分で行われており、それぞれの分野で受験資格が異なります。

受験分類としては、「Ⅰ類は大学卒程度」「Ⅱ類は短大卒程度」「Ⅲ類は高校卒程度」「専門系は法律、建築、電気、電子、通信、化学、物理、土木、機械などの専門知識を持っている人」が対象です。

専門系は事務や広報などのキャリアアップを目指す方が一般的となっており、それ以外の区分は災害現場での消防活動に従事するという点で変わりません。

まずは試験合格ですね!

そうですね。

試験を受ける前に身体条件も確認しておきましょう!

年齢と身体条件

消防士採用試験は特定の学歴が必要なく、年齢と身体条件さえ満たしていれば受験できます。

年齢制限が厳しい自治体も多いので、転職を考えている人は早めに行動することをおすすめします。

下記詳細は、多くの自治体の基準となる受験条件です。

<年齢制限>

- Ⅰ類:22歳以上30歳未満、または21歳以下の大学卒業者(卒業見込も可)

- Ⅱ類:20歳以上30歳未満

- Ⅲ類:18歳以上30歳未満

- 専門系:Ⅰ類と同様

<身体的条件>

- 身長:160cm以上(女性は150cm以上)

- 体重:50kg以上(女性は45kg以上)

- 胸囲:身長のおよそ半分以上

- 聴力:正常であること

- 肺活量:約3000cc以上(女性は約2500cc以上)

- 視力:矯正視力を含む、両眼で0.7以上かつ一眼でそれぞれ0.3以上

- 色覚:赤青黄の色彩の識別ができる

※上記詳細は、決まりではなく目安です。

専門系以外の区分の消防士は、何を学んできたかよりも、現場で正しく動けるかが重視されます。

学歴社会でないなら俺でもいけるかも⁉

消防士に向いている人

ここまでの内容で、消防士という職業やなり方を理解できたかと思いますが、消防士として活躍できる人はどのような適正があるのでしょう?

このパートでは、消防士として欠かすことができない5つ能力をピックアップして紹介します。

消防士について理解が深まったのですが、どういう人が向いているのでしょうか?

適正チェックリストを作成しましたので、参考にしてしてみて下さい!

チェックリスト

協調性

消防活動は、常にチームで行動します。

1人での単独行動で救える命を落としかねる問題につながるので、チームプレイが得意な協調性がある人が向いています。

チームで行動できない人は、自分の命を落としてしまうので、仲間と協力できない人はおすすめできません。

冷静さ

消防士は、危険な災害に巻き込まれることは多々あります。

災害時に動じることなく、日々の訓練通りに任務を遂行することで、より多くの人を救出することができるでしょう。

時と場所を選び、的確な判断ができる冷静な人が向いているといえるでしょう。

体力

消防士は何よりも体力が重要です。人を助ける気持ちが強くても、身体がタフでなければ人命だけでなく自分の命さえも守ることはできません。

日常から体を鍛えることが好きな人は、どんな訓練が待ち受けていても苦を感じずに続けられるでしょう。

メンタル

消防士の仕事は体力以外でも、メンタルが非常に重要となってきます。

厳しい訓練や災害の苦難を乗り越えるのは、まず精神が安定していなければ不可能です。強靭な精神から体力や技術が形成されるので、精神が強い人は前線でも活躍できるでしょう。

また、消防士は体育会系の世界でもあるので、自分の意に反しても上司の指示に従える強いメンタルが必要です。

自己覚醒

消防官の勤務は24時間のシフト制のため、長く緊張を保っていなければいけません。

休憩や仮眠の少しの間にでも、あなたが寝ぼけている間に多くの犠牲者が出ているという意識をしなければいけません。

仮眠中や休憩中でもすぐに起きて、素早い行動ができる自己覚醒力が優れている人は、周囲からの信頼され、前線でも活躍ができるでしょう。

番外編:火災保険は大丈夫?

いざ火事が起きてしまって、自分の家が燃えてしまった…

そんな時の為にどの家庭も火災保険に入っているかとは思いますが、きちんと選んで入っていますか?

不動産業者がおすすめする火災保険も良いとは思いますが、特に持ち家の方は自分に合った火災保険に入る方がお得なこともあります。

家が燃えてからでは手遅れなので、家に合う保険を選んでおきましょう。

消防士は人を救えても、家を救うことはできないのとても大事なパートですね。

火災保険の選び方

火災保険は、持ち家か賃貸物件かによって、選び方が異なります。

何をいくら補償するのかを決める必要がありますが、具体的な7つのポイントを解説します。

- 保険対象

- 建物の構造判別

- 補償範囲

- 保険金額

- 家財補償額

- 保険期間

- 地震保険

保険の対象

ご存じの方も多いかもしれませんが、保険の対象は建物だけでなく、『家財』や『設備』についてもかけることができます。

但し、用途によって保険対象が決まっています。

| 保険の対象 | 持ち家 | 貸家 |

|---|---|---|

| 建物 | 〇 | ✖ |

| 家財 | 〇 | 〇 |

| 什器・設備 | ✖ | ✖ |

✖は保険対象外

※店舗兼住宅の持ち家は、什器・設備が保険対象となります。

建物と家財の判断基準はありますか?

エアコンや備え付家電などについては、各保険会社で解釈が異なるので、問い合わせてみましょう。

契約をする前に、無料診断をしてもらえる住まいる申請をしてサポートをしてもらうのがお得ですよ!

建物の構造判別

持ち家の火災保険は、建物の柱が何でできているかで保険料が変わってきます。

構造級別で保証のランキングが決まっています。

- H構造

- T構造

- M構造

H構造が1番高い保険料となり、M構造が安い保険料となります。

- H構造:T構造、M構造のどちらでもない物件が該当

- T構造:耐火性があり、主に戸建ての建物が該当

- M構造:主にマンションなどの共同住宅でなおかつ耐火性が高いもの

建物の構造についは書類でも確認できるので、持ち家の方は頭に入れておくと良いでしょう。

補償範囲

火災保険は火災だけでなく、以下のような日常生活の損害も補償することが可能です。

- 台風

- 雷

- 水害

- 盗難

- 破損

補償される範囲を広げれば保険料は高くなりますが、必要性の少ない補償を対象外にすることで保険料を抑えることができます。

※火災、落雷など、基本補償となっていて外せない補償もあります。

水害などが少ない地域は、外すこともアリですね。

なるほど~

余分なものを外して、節約できるのはいいですね♪

ハザードマップなどをよく確認して、必要な保障だけ選択して保険を有効活用しましょう。

保険金額

保険金額を決めるにあたって、まず建物の価値がいくらあるのか考えなければいけません。

建物の評価基準は『新価』『時価』の2つで考えます。

- 新価:新品に建て直すための価額

- 時価:時価=新価-時間経過による消耗分

時価などの計算は複雑となるので、建て替えに必要な価額をすべてまかなえる新価で評価した金額で保険金額を設定する方が良いと思われます。

詳しい詳細は、保険会社に相談するのが1番早いでしょう。

家財補償額

建物の補償しか入っていない場合は、家財補償はされません。

家を建て直しても家財がない家で暮らすのは非常に不便ですし、高価なものがあれば保険をかけておくことをおすすめします。

どれが家財補償されるという分類はありますか?

ある程度の定義はありますが、細かいところは保険会社と確認ですね。

家財補償の対象は、建物に収容されている生活用動産および高額な貴金属等と定義されています。

例えば、以下などの例は家財補償対象となります。

- タンスやチェスト、衣類、家電、食器などの生活用動産

- 1点または1組30万円を超える高額な貴金属、美術品 など

上記以外は保険会社に要確認となりますが、家財が外にあったり、パソコンのデータなどは対象外になるります。

保険期間

火災保険には、1年~長期(10年)契約がありますが、金額の面で考えれば長期契約の方がお得となります。

割引率はすべての保険会社で同一ではありませんが、10年契約をした場合、1年契約した時よりも約18%ほど安くなるプランもあるようです。

地震保険

火災保険は火災や自然災害などで損害を受けた建物や家財を補償するものですが、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失などの損害は補償されません。これらを補償するのが地震保険です。

火災保険と地震保険をつければ、安心ですね。

実はそうでもないのですよ。

地震保険は被災者の生活の安定を目的としている為、建物や家財の損害額すべてを補償するものではありません。

地震保険で受け取った保険金で今と同等の家を建て直すことは難しく、生活を建て直すための資金と位置づけられています。

補償額のイメージとしては、30%~50%位の範囲のようです。

地震保険は火災保険と必ずセットで契約するので、地震保険の条件が良い火災保険をチェックするのも重要となります。

地震保険をうまく使えば家の修繕もできますので、火災保険を利用して無料修繕ができるお家のドクターにまずは無料調査してみましょう。

まとめ

コメント