こんにちは、モチです!

今回はスポーツ業界でも比較的知られていない『競輪選手』の裏側を解説します。

私、競輪好きなんで是非解説お願いします!

この記事でこれがわかります!

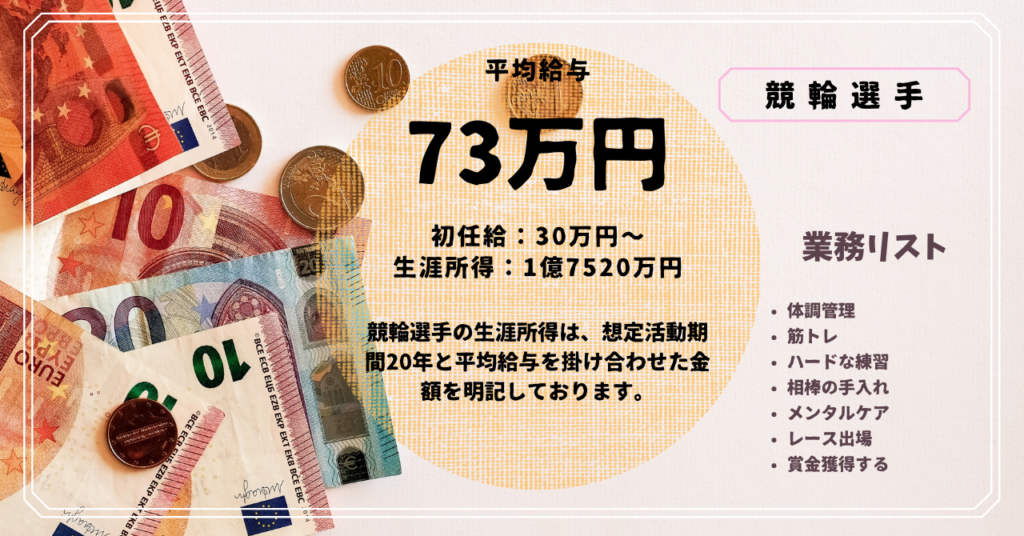

・競輪選手の平均給与

・競輪選手の生活

・プロになるまでの道のり

・階級ランキング

・賞金以外の収入源

競輪選手について

仕事内容

競輪選手の仕事は、「トラックレーサー」と呼ばれる競輪専用の自転車に乗り、最大9名でレースに出場して勝利をすることです。

勝ち続けることで選手としてのランクが上がり、参加できるレースの数も増え、獲得賞金が多くなります。 負ければランク落ちもある、とてもシビアな世界です。

すごいベテランさんもレースに参加していますが、競輪選手は何歳までできるのでしょうか?

競輪はスポーツのなかでも非常に選手寿命の長い競技の一つです。

一定の成績を残していれば、40代はもちろん、50代になっても第一線で活躍することができます。

2021年現在、最高齢の選手は1955年生まれの三ツ井勉選手です。

2020年に引退となりましたが、60代までできる現役スポーツはなかなかないと思います。

怪我さえなければ、生涯できるスポーツですね。

競輪選手の生活

レース期間中

競輪選手は、競輪のレースが開催されている期間中に宿舎で生活をします。

その大きな理由は、『八百長防止』の為とされています。

内部の情報が競輪選手から漏れてしまうと、八百長などの疑惑がでてしまいます。その疑惑を解消する為、下記の三大原則が協会でのルールとしています。

【宿舎の三大原則】

・電子機器の持ち込み禁止

・食べ物の持ち込みや差し入れ禁止

・外部との接触や連絡を一切禁止

過去に選手が宿舎にスマートフォンを持ち込み、1年間の斡旋停止処分となった事例もあります。

スターの裏側にはこんな厳しい制約があったのですね…

この厳しいルールの中、選手たちは宿舎で以下5つのことをして、生活を送っているようです。

1.自転車整備

2.レース分析

3.トレーニング

4.マッサージ

5.趣味でリフレッシュ

この生活の中で、一番時間を費やすのは自転車の整備のようです。

やはり、レースで最大限の力を発揮する為には、相棒のメンテナンスが何よりも重要なのでしょう。

外部との連絡を絶つことで、自転車競技に向き合える良い機会ですね。

レース期間以外は何しているんだろう?

レース期間以外の生活

競輪競技は、月2~3回のペースで各地で開催されています。

各レース3日間程度の開催期間となるので、移動も含めて月の半分はレースに参加することになります。

プロスポーツでは、オフシーズンをよく耳にしますが、競輪にはオフシーズンがありません。

そのため、レースがない休日のほとんどは、能力を維持するトレーニングを積みかさねています。

とあるニュースで見たのですが、競輪選手の佐藤慎太郎さんは、以下のようなトレーニングを1日で行うようです。

- 60kg×10発(フルスクワット)

- 100kg×6発(フルスクワット)

- 120kg×3発(ハーフスクワット)

- 150kg×3発×8セット(ハーフスクワット)

- 140kg×2発(ハーフスクワット)

- ブルガリアンスクワット60kg×6発×3セット

- シッティングダッシュ 500m×4発

- ハンギングレッグレイズ15発×3セット

- 懸垂 10発×3セット

これを当たり前にやるのが超人過ぎますね…

競輪選手になるには?

競輪選手はとても憧れますが、どうすればなることができるのでしょうか?

ルートはとてもシンプルです。

どんな方でも目指すチャンスがあるのが魅力的です♪

競輪選手になるまでの道のり

競輪選手になるには、国家試験の「競輪選手資格検定」に合格することが絶対条件となります。

競輪選手資格検定は年齢関係なく、誰でも受験できますが、実際には「日本競輪学校」で学んだ者でなければ合格はかなり難しいです。

ちなみに、過去に競輪選手になった方も含めても、日本競輪学校に入らずに合格した方は存在していません。

なるほど~。

つまり、日本競輪学校へ行かなければいけないということですね。

日本競輪学校(日本競輪選手養成所)について

日本競輪選手養成所は、静岡県伊豆市に位置し、日本における競輪の選手を養成するため施設です。全国でもこの施設一ヵ所のみとなっております。

日本競輪選手養成所に入所する際に、 経験や年齢は問われませんが、試験を受けて合格する必要があります。

入所するには、1次試験と2次試験の両方合格が必須です。

1次試験内容

1次試験は、技能試験と適正試験に分かれております。この試験を通過した者のみが2次試験を受験できます。

【技能試験】

・自転車による、1,000mの走行時間

・自転車による、400m助走後からの200m走行時間

【適正試験】

・垂直跳びの跳躍力

・背筋力系による、背筋力

・長座体前屈による、柔軟性

合格基準というものが公式には見つからなかったですが、 日本競輪選手養成所の『記録会成績』を参考にすると、入所できる大体の実力がわかるかと思います。

2次試験内容

2次試験は技能試験がなく、身体検査と適正試験の2科目となります。

【身体検査】

身体検査合格基準で定めた検査項目を満たす

【適正試験】

・固定式自転車による、6秒間走行時の最大パワー及び最大回転数

・固定式自転車による、45秒間走行時の平均パワー

この2つの試験以外にも、『口頭試問』と『適正検査(SPI)』も行われます。

実技や身体試験に集中したい方がほとんどだとと思うので、SPI対策は以下一冊に絞って勉強するのが非常に効率的です。アマゾンでもベストセラーになっているので、間違いないでしょう。

養成所入学生活

養成所入学後は、約1年間競輪選手資格検定について勉強やトレーニングを行います。在学期間は通常1年弱ですが、成績優秀者は半年でも卒業できます。

養成所に在籍中は自宅から通えず、 既婚者も含めて全寮制で、帰宅できるのは夏と年末年始の休暇中に限られます。 施設使用料は自己負担で約120万円ほどかかるようです。

トレーニングも非常にハードですが、寮生活のルールも厳しいものとなっております。

寮生活中は、以下行為をおこなうと厳重注意だけでなく、退所処分もあります。

スマホなどが使用できないのは、この時代かなり厳しいですね。

競輪選手資格試験の合格率

公式なデータで合格率が見つかりませんでしたが、 日本競輪選手養成所を卒業しているほとんどの方は、資格試験に合格できているという口コミでした。

逆に、養成所入所試験が非常に難関となっているようです。

養成所の定期募集は、男子70名、女子20名程度の合計90名程度となっています。しかし、応募人数はその約5倍~6倍くらいいるようです。

体力自慢の人たちが5~6倍もいたら、かなり狭き門となりますね。

この養成所に入れれば、プロになれる可能性があるのか~

競輪選手が高収入の9つの秘密

競輪選手の収入の仕組みはどのようになっているのですか?

ランク別賞金と手当の2つで構成されているようですね。

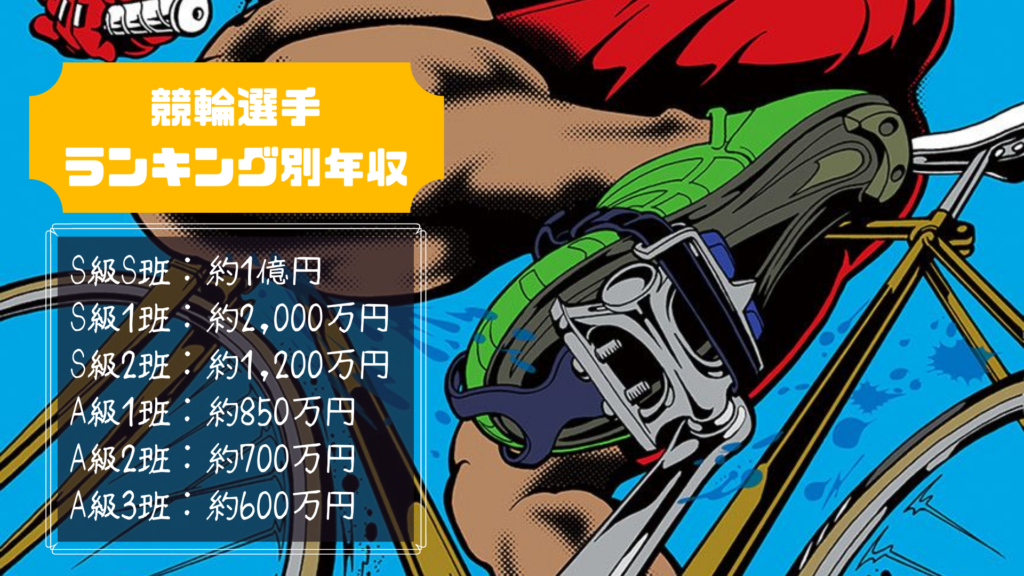

競輪選手の階級制度

競輪選手のランクには、上からS級S班、S級1班、S級2班、A級1班、A級2班、A級3班の6つの階級があります。

下記は階級別の平均年収データとなっています。

競輪選手になったばかりの方が所属するのは、「A級3班」となります。

階級によってここまでの年収差が出てしまう理由は、階級が上位の選手は賞金が高いグレードレースに参加できるためです。

ちなみに、男子と女子の競輪選手の平均年収は以下となっています。

男子競輪選手:1,200万円前後

女子競輪選手:600万円前後

男女の大きな年収差は、高額な賞金のレースの数が大きく関係しているようです。

2020年12月31日時点でのランク別選手データは、以下となっています。

| 級班 | 人数 |

|---|---|

| S級S班 | 9人 |

| S級1班 | 209人 |

| S級2班 | 463人 |

| A級1班 | 511人 |

| A級2班 | 534人 |

| A級3班 | 473人 |

驚きですが、競輪選手の給料は現金支給のようです。

あまりにも高額の場合は銀行振り込みも可能ですが、トップクラスの競輪選手のなかには現金支給で受け取り、そのままカバンに詰め込んで持ち帰る方も少なくないようです。

大きなレースに優勝して現金で持ち帰ったら、強盗と間違えられそうですね。

賞金以外の8つの収入源

競輪選手は、レースへ出走すると「正選手手当」と「出走手当」が必ず支給されます。

この2つは、 レースに出走さえすればもらえるため、レース中に失格や棄権となってしまった場合でも支給されます。

正選手手当:26,000円

競走参加手当:4,000円

それ以外にも、以下のような手当があります。

スポーツ選手の中でも、なかなか珍しい待遇ですね。

また、レースで優勝しなくても、着順で賞金が出ますので、勝てなくても収入源がないというわけではないので、とてもありがたいですね。

この8つの手当と賞金の9つの収入源によって、競輪選手は高収入となっております。

レース回数×手当+賞金が収入となりますが、実力がついていなくてもレースに多く出場すれば、500万円前後の収入があるようです。

しかし、年収の内訳の大半は賞金となっているため、安定した収入をえるためには、継続して勝ち続けていくことが必要となります。

まとめ

コメント